2024年09月17日

酒販店様へ|今後の勝山の酒質について

酒販店様へ

ご機嫌様でございます。

今回の記事は、勝山がいつも大変お世話になっている酒販店様へのメッセージです。

今後の酒質についての一株主としての展望をお話しさせていただきます。

身内から出たサビとはいえ、元社長と元社外輸出担当者が火をつけ回っているデマで、この度はあってはならないご迷惑をおかけし、大変申し訳なく思っております。

そこで元社長の下での酒造りとこれからの新体制の下での酒造り、いわゆる【酒質】についてお話しさせていただきます。

その前に一つの事実をお話しします。

実は2010年から2012年前半までは私が勝山酒造の社長でした。その後2012年後半から2014年後半は出張ばかりして現場を見れない私は副社長となり、代わりに社内をまとめるために次男の勝平さんが社長となりました。

そして勝平さんが社長の時にキャッシュフローを積み重ね、業績を見事V字回復を果たし、同時に海外輸出も順調に伸ばしました。

つまり今回新体制とは言っても、業績をV字回復した元社長だった勝平さんが、今度は仙台伊澤家十代目当主として家業の酒造を継いだと言うことです。

なので、全くの素人の部外者が新社長になった訳ではありません。

さて日本料理もフランス料理も世界遺産に登録されていますが、その内容は大きく異なっているそうです。

日本料理は料理として世界遺産に登録されているのに対し、フランス料理はその在り方、テーフルセッティングからワインまで【食のシーン】全体が世界遺産に登録されていると聞いてます。

元社長でありながら新社長の勝平さんの本業は学校法人勝山学園 宮城調理製菓専門学校の理事長校長です。つまり食にまつわるあらゆる全てを包括したシーンに携わる専門家であります。

そして勝山酒造は先代の父の代から常に食のシーンの中の日本酒の在り方を追求してきました。

父が宮城県酒造組合の会長の時に「宮城 純米酒の県宣言」を行ったのは、本物の食を追求する上で当然の流れでした。

私が2010年に社長に就任し真っ先に取り組んだのは酒質への取り組みでした。

金賞受賞酒ではなく、本物の食中酒、しかも現代の食のシーンに合わせ、魚も肉も、日本料理もフレンチも、イタリアンも中華も、そこに旨味があれば、なんでもマリアージュ!といった具合で、日本酒の酒質の可能性に懸けました。

その中で杜氏の後藤氏の苦心の末に生まれ、現在通常ライナップされた酒に【鴒(LEI)】や【元(GEN)】【DIAMOND暁】があります。

そこで本題です。

実は元社長は蔵元の仕事、つまり杜氏と酒質について意見を交わすことを全く行わず、放置していたと聞いております。

しかも杜氏には「賞を取れる酒を造れ!」とだけ常に言っていたそうです。

先代から私や勝平さんも「賞」は確かに頂ければ嬉しいですが、どちらかというと「賞は結果として付いてくる」程度の認識で(ちなみに父の代の照井杜氏は黙っていても金賞受賞酒の造りが上手い方でした)、当時後藤杜氏との酒質の意見交換においては受賞を目指す!的な話は一切出ず、料理に合わせるためのマリアージュ原理(MODERN酒道)に照らし合わせながら常に厳しい態度で酒質設計についての議論を展開していたことを今でも思い出します。結構無茶な注文ばかり付け、後藤杜氏にはプレッシャーをかけ過ぎたかな?と反省しています。

勝山は2009年以降、あらゆる食のシーンを素晴らしい体験に変えるための魔法の日本酒を目指して邁進してきましたが、2015年以降は平蔵元社長の号令「賞を取るための酒!」に舵を切っておりました。

しかしながら今年からは再び食のエキスパートの勝平新社長を迎え、本来の姿、つまり食のシーンでこそ映える酒質に戻す取り組みが始まります。

2025年の酒造りはもうスタートしますので、今年はある意味原点回帰の転換期となるでしょうが、その中でも現在ののトレンドや解釈を取り入れた新しい酒質の酒のテストも予定しています。

私も勝山酒造V字回復及び海外輸出の経験を活かし、株主ながら酒質のなお一層の向上と次の時代を見据えた新しい酒質への挑戦を支えていく所存です。

今後酒質が落ちると言った懸念は一切ご不要、何よりも酒質に最もうるさい私の母が取締役として目を光らせておりますのでご安心ください。

酒販店の皆様におきましては、勝山酒造は仙台伊澤家一丸となって勝山のより一層の酒質向上並びに発展に努め、より安定した品質の酒の出荷を目指しますので、今後ともご指導を賜りますようお願い申し上げます。

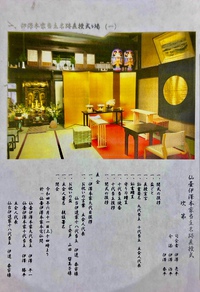

↑伊達家御家流酒道【闘酒】風景:西軍東軍イザッ勝負!!

ご機嫌様でございます。

今回の記事は、勝山がいつも大変お世話になっている酒販店様へのメッセージです。

今後の酒質についての一株主としての展望をお話しさせていただきます。

身内から出たサビとはいえ、元社長と元社外輸出担当者が火をつけ回っているデマで、この度はあってはならないご迷惑をおかけし、大変申し訳なく思っております。

そこで元社長の下での酒造りとこれからの新体制の下での酒造り、いわゆる【酒質】についてお話しさせていただきます。

その前に一つの事実をお話しします。

実は2010年から2012年前半までは私が勝山酒造の社長でした。その後2012年後半から2014年後半は出張ばかりして現場を見れない私は副社長となり、代わりに社内をまとめるために次男の勝平さんが社長となりました。

そして勝平さんが社長の時にキャッシュフローを積み重ね、業績を見事V字回復を果たし、同時に海外輸出も順調に伸ばしました。

つまり今回新体制とは言っても、業績をV字回復した元社長だった勝平さんが、今度は仙台伊澤家十代目当主として家業の酒造を継いだと言うことです。

なので、全くの素人の部外者が新社長になった訳ではありません。

さて日本料理もフランス料理も世界遺産に登録されていますが、その内容は大きく異なっているそうです。

日本料理は料理として世界遺産に登録されているのに対し、フランス料理はその在り方、テーフルセッティングからワインまで【食のシーン】全体が世界遺産に登録されていると聞いてます。

元社長でありながら新社長の勝平さんの本業は学校法人勝山学園 宮城調理製菓専門学校の理事長校長です。つまり食にまつわるあらゆる全てを包括したシーンに携わる専門家であります。

そして勝山酒造は先代の父の代から常に食のシーンの中の日本酒の在り方を追求してきました。

父が宮城県酒造組合の会長の時に「宮城 純米酒の県宣言」を行ったのは、本物の食を追求する上で当然の流れでした。

私が2010年に社長に就任し真っ先に取り組んだのは酒質への取り組みでした。

金賞受賞酒ではなく、本物の食中酒、しかも現代の食のシーンに合わせ、魚も肉も、日本料理もフレンチも、イタリアンも中華も、そこに旨味があれば、なんでもマリアージュ!といった具合で、日本酒の酒質の可能性に懸けました。

その中で杜氏の後藤氏の苦心の末に生まれ、現在通常ライナップされた酒に【鴒(LEI)】や【元(GEN)】【DIAMOND暁】があります。

そこで本題です。

実は元社長は蔵元の仕事、つまり杜氏と酒質について意見を交わすことを全く行わず、放置していたと聞いております。

しかも杜氏には「賞を取れる酒を造れ!」とだけ常に言っていたそうです。

先代から私や勝平さんも「賞」は確かに頂ければ嬉しいですが、どちらかというと「賞は結果として付いてくる」程度の認識で(ちなみに父の代の照井杜氏は黙っていても金賞受賞酒の造りが上手い方でした)、当時後藤杜氏との酒質の意見交換においては受賞を目指す!的な話は一切出ず、料理に合わせるためのマリアージュ原理(MODERN酒道)に照らし合わせながら常に厳しい態度で酒質設計についての議論を展開していたことを今でも思い出します。結構無茶な注文ばかり付け、後藤杜氏にはプレッシャーをかけ過ぎたかな?と反省しています。

勝山は2009年以降、あらゆる食のシーンを素晴らしい体験に変えるための魔法の日本酒を目指して邁進してきましたが、2015年以降は平蔵元社長の号令「賞を取るための酒!」に舵を切っておりました。

しかしながら今年からは再び食のエキスパートの勝平新社長を迎え、本来の姿、つまり食のシーンでこそ映える酒質に戻す取り組みが始まります。

2025年の酒造りはもうスタートしますので、今年はある意味原点回帰の転換期となるでしょうが、その中でも現在ののトレンドや解釈を取り入れた新しい酒質の酒のテストも予定しています。

私も勝山酒造V字回復及び海外輸出の経験を活かし、株主ながら酒質のなお一層の向上と次の時代を見据えた新しい酒質への挑戦を支えていく所存です。

今後酒質が落ちると言った懸念は一切ご不要、何よりも酒質に最もうるさい私の母が取締役として目を光らせておりますのでご安心ください。

酒販店の皆様におきましては、勝山酒造は仙台伊澤家一丸となって勝山のより一層の酒質向上並びに発展に努め、より安定した品質の酒の出荷を目指しますので、今後ともご指導を賜りますようお願い申し上げます。

↑伊達家御家流酒道【闘酒】風景:西軍東軍イザッ勝負!!

2024/09/04

先週末から古巣の「勝山酒造でお家騒動?」とSNSで賑わっているらしい。すでに勝山酒造から離れて10年も経つが、なんで今頃になって突然お家騒動などと騒がれるのか!?個人的には理解に苦しむ。そもそも家督については2022年6月に仙台伊澤家9代目の父 平一から、兄で次男の勝平さんが家長として十代目を継いでい…

2024/09/06

昨今の勝山酒造の業績についての私的なつぶやき.......巷では勝山酒造の海外輸出が絶好調で、売上全体の4割を占め、ついでに今年は売上が過去最高!!!という噂がある。はたして海外輸出担当者(社外)の業績発言の真偽は?私は勝山酒造の株主の一人ではあるが、株主総会の際に顧問税理士に確認して驚いた!思わ…

2024/09/13

そういえば、元社外輸出担当者の発言について多くの人に誤解を与えた妄想がありましたので、以下指摘しておきます。① 元社外輸出担当者の父で元勝山酒造社長の平蔵について ・取締役会において代表取締役の解任動議が提案された事実はありません。 ・株主総会において平蔵の取締役の任期満了しており、とある…

2024年09月13日

元社外輸出担当者のSNS問題発言の真偽は?!

そういえば、元社外輸出担当者のSNSの問題発言について多くの人に誤解を与えた妄想がありましたので、

以下指摘しておきます。

① 元社外輸出担当者の父で元勝山酒造社長の平蔵について

・取締役会において代表取締役の解任動議が提案された事実はありません。

・株主総会において平蔵の取締役の任期満了しており、とある理由(裁判終了後にご報告します)により再任されなかった。

②元社外輸出担当者がSNSで拡散したA.「家政?の継承」「家督の移譲」「伊沢家内で」「お家騒動が勃発」、B.「意趣返しのような形で」「(伊澤平蔵の)解任」について

・上記①によってA.は全くの元社外輸出担当者の妄想です。よってB.も事実に反しております。

・今は係争中のため、①の「とある理由」をここで話すことは控えなければなりませんが、この「とある理由」が全ての原因であり、これは元社外輸出担当者とその父平蔵が他の一族メンバーに嘘をつき騙し続け勝手に引き起こした暴挙であり、それがが全ての問題のはじまりです。

謂わば、犯罪者が自分の勝手な願望で引き起こした犯罪に対し、犯罪者であることを隠して世間に被害者ヅラする、といった極めて私からすると「悪質」で「タチの悪い」ことをその元社外輸出担当者はSNSで巷に拡散し、世間を惑わし続けているということで、我々一族からすると全くもって迷惑千万な話であります。

さらに

③ 「10年前、21歳でNYから勝山を輸出し始めたのは〜 中略〜本当にゼロからのスタートでした。」について

・勝山酒造は2010年にはANAの新サービスの一連の発表会でNYでも紹介され、2011年には既にアメリカも含め海外での販売を開始し、2014年まで着実に海外輸出の実績を積み上げていたので、この元社外輸出担当者が勝山の輸出を「ゼロからのスタート」から始めた訳ではありません。これも事実に反しております。

④「勝山で苦難と勝利を分かち合った数人の仲間が一緒に去ることになりました。」「勝山酒造で苦楽を共にしてきた社員たちも数名一緒に辞めることを決意しました」について

・10月17日現在で(既に1ヶ月半が経過している)で上記を理由に退社した従業員は皆無です。

⑤ 今後この社外輸出担当者についての勝山酒造の対応について

・今回の事実に反したSNSへの投稿に対し、勝山酒造は現在刑事告訴・民事訴訟による法的処置を検討しております。

・そして上記の事実に反した投稿記事の削除もしくは訂正、事実に反した記載に対し謝罪文を投稿することを要求しております。

・さらに今後のSNS投稿、取引先への接触、連絡やeメールの送付による勝山酒造の名誉ないし信用を毀損する行為に対しての警告。

最後に今回の元社外輸出担当者のSNS投稿についての私見

初めSNS投稿を見た時、その稚拙な文章や誤字から、本当に東大中退レベルの人が書いた文章なのだろうかと我が目を疑った。その後私の弁護士からも、「彼女、本当に東大に入学できたの?」と聞き返された。

あまりに幼稚な内容。しかも感情的に誰かになりふり構わず言い付ける的なその内容の精神性の低さにただただ驚いた。

一方でそのような妄想の文章に対し、もっともらしい解説をつけて意見したりいろいろと推測したりしている投稿もあり、あらためて仙台における『伊澤家』の存在を再確認できたことはとても興味深かった。

以上、3回にわたって10年ぶりにブログを投稿しました。そして事実だけを述べました。

次回は多分、全ての裁判がひと段落ついた時、そして最終的に裁判が終結した時となるでしょう。

そしてその結末は........、真相を知ったら誰もが驚愕する、とんでもない事実が.......、そして元社外輸出担当者推しの方々には耐えられない受け入れ難い試練が待ち受けているかもしれない.............。

そしてあなたは人に巣食う"闇"を見るかもしれない..........。

語られることがあれば、真実は小説よりも奇なり、かも......ね。

↑【ベッカム氏にダイヤモンド暁プレゼント】@シンガポール

追記【9月9日 河北新報朝刊】についての私見

河北新報は社外輸出担当者とその家族からの一方の情報のみに基づいているにも関わらず『関係者からの取材で』と新聞社の報道倫理を敢えて逸脱した記事を掲載しました。記事の中で宮城調理製菓専門学校の勝平兄の肩書きにも誤りがありました。勝山酒造は勝山酒造を貶めるような曖昧な記事に抗議したそうですが、いまだ河北新報からの謝罪や返信等は何一つ無いと聞いております。

いい加減な記事を垂れ流しにしているようでは、新聞の凋落がますます加速しますね。

【新商品:亮庵 - RYOAN LEGEND 純米大吟醸 UMAMI DOUBLE FINISH 遠心搾り 12年氷温貯蔵 - 1セット税抜き: 百万円】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000019894.html

【酒の裏話】Heavensakeの怖い裏側

https://jihei-sake.hatenadiary.com/entry/2024/12/29/100425

以下指摘しておきます。

① 元社外輸出担当者の父で元勝山酒造社長の平蔵について

・取締役会において代表取締役の解任動議が提案された事実はありません。

・株主総会において平蔵の取締役の任期満了しており、とある理由(裁判終了後にご報告します)により再任されなかった。

②元社外輸出担当者がSNSで拡散したA.「家政?の継承」「家督の移譲」「伊沢家内で」「お家騒動が勃発」、B.「意趣返しのような形で」「(伊澤平蔵の)解任」について

・上記①によってA.は全くの元社外輸出担当者の妄想です。よってB.も事実に反しております。

・今は係争中のため、①の「とある理由」をここで話すことは控えなければなりませんが、この「とある理由」が全ての原因であり、これは元社外輸出担当者とその父平蔵が他の一族メンバーに嘘をつき騙し続け勝手に引き起こした暴挙であり、それがが全ての問題のはじまりです。

謂わば、犯罪者が自分の勝手な願望で引き起こした犯罪に対し、犯罪者であることを隠して世間に被害者ヅラする、といった極めて私からすると「悪質」で「タチの悪い」ことをその元社外輸出担当者はSNSで巷に拡散し、世間を惑わし続けているということで、我々一族からすると全くもって迷惑千万な話であります。

さらに

③ 「10年前、21歳でNYから勝山を輸出し始めたのは〜 中略〜本当にゼロからのスタートでした。」について

・勝山酒造は2010年にはANAの新サービスの一連の発表会でNYでも紹介され、2011年には既にアメリカも含め海外での販売を開始し、2014年まで着実に海外輸出の実績を積み上げていたので、この元社外輸出担当者が勝山の輸出を「ゼロからのスタート」から始めた訳ではありません。これも事実に反しております。

④「勝山で苦難と勝利を分かち合った数人の仲間が一緒に去ることになりました。」「勝山酒造で苦楽を共にしてきた社員たちも数名一緒に辞めることを決意しました」について

・10月17日現在で(既に1ヶ月半が経過している)で上記を理由に退社した従業員は皆無です。

⑤ 今後この社外輸出担当者についての勝山酒造の対応について

・今回の事実に反したSNSへの投稿に対し、勝山酒造は現在刑事告訴・民事訴訟による法的処置を検討しております。

・そして上記の事実に反した投稿記事の削除もしくは訂正、事実に反した記載に対し謝罪文を投稿することを要求しております。

・さらに今後のSNS投稿、取引先への接触、連絡やeメールの送付による勝山酒造の名誉ないし信用を毀損する行為に対しての警告。

最後に今回の元社外輸出担当者のSNS投稿についての私見

初めSNS投稿を見た時、その稚拙な文章や誤字から、本当に東大中退レベルの人が書いた文章なのだろうかと我が目を疑った。その後私の弁護士からも、「彼女、本当に東大に入学できたの?」と聞き返された。

あまりに幼稚な内容。しかも感情的に誰かになりふり構わず言い付ける的なその内容の精神性の低さにただただ驚いた。

一方でそのような妄想の文章に対し、もっともらしい解説をつけて意見したりいろいろと推測したりしている投稿もあり、あらためて仙台における『伊澤家』の存在を再確認できたことはとても興味深かった。

以上、3回にわたって10年ぶりにブログを投稿しました。そして事実だけを述べました。

次回は多分、全ての裁判がひと段落ついた時、そして最終的に裁判が終結した時となるでしょう。

そしてその結末は........、真相を知ったら誰もが驚愕する、とんでもない事実が.......、そして元社外輸出担当者推しの方々には耐えられない受け入れ難い試練が待ち受けているかもしれない.............。

そしてあなたは人に巣食う"闇"を見るかもしれない..........。

語られることがあれば、真実は小説よりも奇なり、かも......ね。

↑【ベッカム氏にダイヤモンド暁プレゼント】@シンガポール

追記【9月9日 河北新報朝刊】についての私見

河北新報は社外輸出担当者とその家族からの一方の情報のみに基づいているにも関わらず『関係者からの取材で』と新聞社の報道倫理を敢えて逸脱した記事を掲載しました。記事の中で宮城調理製菓専門学校の勝平兄の肩書きにも誤りがありました。勝山酒造は勝山酒造を貶めるような曖昧な記事に抗議したそうですが、いまだ河北新報からの謝罪や返信等は何一つ無いと聞いております。

いい加減な記事を垂れ流しにしているようでは、新聞の凋落がますます加速しますね。

2024/12/29

嬉しいご報告12月26日付、仙台地裁判決がありました。原告伊澤家側と被告平蔵・ユウカ側の間での1年半の長い裁判に、やっと一つの区切りができました。『原告側の全面勝訴』よって、前社長の平蔵並びにユウカ側の勝山酒造退任時における二人の問題発言ーSNS上に伊澤家と新経営陣を意図的に貶める目的で拡…

【新商品:亮庵 - RYOAN LEGEND 純米大吟醸 UMAMI DOUBLE FINISH 遠心搾り 12年氷温貯蔵 - 1セット税抜き: 百万円】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000019894.html

【酒の裏話】Heavensakeの怖い裏側

https://jihei-sake.hatenadiary.com/entry/2024/12/29/100425

2024/09/04

先週末から古巣の「勝山酒造でお家騒動?」とSNSで賑わっているらしい。すでに勝山酒造から離れて10年も経つが、なんで今頃になって突然お家騒動などと騒がれるのか!?個人的には理解に苦しむ。そもそも家督については2022年6月に仙台伊澤家9代目の父 平一から、兄で次男の勝平さんが家長として十代目を継いでい…

2024/09/06

昨今の勝山酒造の業績についての私的なつぶやき.......巷では勝山酒造の海外輸出が絶好調で、売上全体の4割を占め、ついでに今年は売上が過去最高!!!という噂がある。はたして海外輸出担当者(社外)の業績発言の真偽は?私は勝山酒造の株主の一人ではあるが、株主総会の際に顧問税理士に確認して驚いた!思わ…

2024/09/17

酒販店様へご機嫌様でございます。今回の記事は、勝山がいつも大変お世話になっている酒販店様へのメッセージです。今後の酒質についての一株主としての展望をお話しさせていただきます。身内から出たサビとはいえ、元社長と元社外輸出担当者が火をつけ回っているデマで、この度はあってはならないご迷惑…

Posted by 勝山 at

05:25

│Comments(0)

│ANA│会社経営│仙台伊達家 御家流 酒道│Modern酒道│ミス・ユニバース│ミシュラン│海外戦略│慶長遣欧使節団400年記念行事│未来への提言

2024年09月06日

最近の勝山酒造の業績についてのつぶややき....

昨今の勝山酒造の業績についての私的なつぶやき.......

巷では勝山酒造の海外輸出が絶好調で、売上全体の4割を占め、ついでに今年は売上が過去最高!!!という噂がある。

はたして海外輸出担当者(社外)の業績発言の真偽は?

私は勝山酒造の株主の一人ではあるが、株主総会の際に顧問税理士に確認して驚いた!思わず3回も聞き返してしまった。

SNSを駆け巡る噂はなんだったのか!?と..........

はたして前社長や前輸出担当者(社外)は財務諸表の数字をちゃんと読めていたのだろうか?と.........

今確実に言えることは、もし数字をちゃんと読めていたら、巷のSNSの噂のように、海外輸出が絶好調で売上全体の4割を占めていて、さらに過去最高の売上!と堂々と胸を張って言えるはずがないということだ。これは明かに『妄想』の類だ。

なぜなら私が勝山酒造の酒を本格的に輸出に取り組み出した2011年頃から私が退社した2014年度の海外輸出の平均売上と比べてみても、今期の輸出額は私の想像を遥かに超えた低成長ぶりだったからだ。そしてあまりの低さに三度も担当の税理士に聞き返したほどだ。

SNSの危うさ!?

改めてSNSの危うさを再認識した。

つまり情報の発信者の意図により、踊らされる人が少なからずいるということだ。

仏教では、人がおかしてはいけない五つの戒め(五戒)があり、

その中に不妄語[妄言(嘘)をついけはいけない]という教えがある。

たとえSNSだろうがなんだろうが、だからこそ発信者は、特に企業を代表する人間は【妄語】を避け、誠実に真実を語るべきだろう。

老舗経営と事業承継

取締役会にて数字が読めない前社長が任期切れにより再任されなかったのは、株主の一人としては当然といえば当然である。

また私利私欲のために妄語を連発し、自身の妄想をSNSで拡散し続け世間を迷わし続けている前輸出担当者(社外)との関係を今回解消したことも、株主としてはこれも当然の成り行きだろう。

企業経営とは、たとえ老舗の同族会社であってもそんな生やさしいものでは決してないのだ。

いつでも生き残りをかけたサバイバルであり、それは常に時代の要請を先取りし脱皮し続ける、終わりなき創造活動である。

だからこそ今回の新体制は、より具体的に言えば、次の世代である仙台伊澤家十一代目そして勝山酒造十三代目へのバトンを繋ぐための伊澤家が下した決定であって、そういう意味では【家督相続】は仙台伊澤家ではとっくの昔に"終了案件"であり、前回の私のブログで言うところの【伊澤家のお家騒動など存在しない】訳であります。

【2012年 蔵元限定発売の本で、ここに書かれている世界初のコペルニクス的回転を引き起こした日本酒フードペアリング理論は、当時の飲食関係者や有名シェフにも受け入れられ国内の高級日本酒マーケット創造に貢献し、さらには勝山の世界進出の原動力となりました。(文中に妄語はありません) 】

【新商品:亮庵 - RYOAN LEGEND 純米大吟醸 UMAMI DOUBLE FINISH 遠心搾り 12年氷温貯蔵 - 1セット税抜き: 百万円】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000019894.html

【酒の裏話】Heavensakeの怖い裏側

https://jihei-sake.hatenadiary.com/entry/2024/12/29/100425

巷では勝山酒造の海外輸出が絶好調で、売上全体の4割を占め、ついでに今年は売上が過去最高!!!という噂がある。

はたして海外輸出担当者(社外)の業績発言の真偽は?

私は勝山酒造の株主の一人ではあるが、株主総会の際に顧問税理士に確認して驚いた!思わず3回も聞き返してしまった。

SNSを駆け巡る噂はなんだったのか!?と..........

はたして前社長や前輸出担当者(社外)は財務諸表の数字をちゃんと読めていたのだろうか?と.........

今確実に言えることは、もし数字をちゃんと読めていたら、巷のSNSの噂のように、海外輸出が絶好調で売上全体の4割を占めていて、さらに過去最高の売上!と堂々と胸を張って言えるはずがないということだ。これは明かに『妄想』の類だ。

なぜなら私が勝山酒造の酒を本格的に輸出に取り組み出した2011年頃から私が退社した2014年度の海外輸出の平均売上と比べてみても、今期の輸出額は私の想像を遥かに超えた低成長ぶりだったからだ。そしてあまりの低さに三度も担当の税理士に聞き返したほどだ。

SNSの危うさ!?

改めてSNSの危うさを再認識した。

つまり情報の発信者の意図により、踊らされる人が少なからずいるということだ。

仏教では、人がおかしてはいけない五つの戒め(五戒)があり、

その中に不妄語[妄言(嘘)をついけはいけない]という教えがある。

たとえSNSだろうがなんだろうが、だからこそ発信者は、特に企業を代表する人間は【妄語】を避け、誠実に真実を語るべきだろう。

老舗経営と事業承継

取締役会にて数字が読めない前社長が任期切れにより再任されなかったのは、株主の一人としては当然といえば当然である。

また私利私欲のために妄語を連発し、自身の妄想をSNSで拡散し続け世間を迷わし続けている前輸出担当者(社外)との関係を今回解消したことも、株主としてはこれも当然の成り行きだろう。

企業経営とは、たとえ老舗の同族会社であってもそんな生やさしいものでは決してないのだ。

いつでも生き残りをかけたサバイバルであり、それは常に時代の要請を先取りし脱皮し続ける、終わりなき創造活動である。

だからこそ今回の新体制は、より具体的に言えば、次の世代である仙台伊澤家十一代目そして勝山酒造十三代目へのバトンを繋ぐための伊澤家が下した決定であって、そういう意味では【家督相続】は仙台伊澤家ではとっくの昔に"終了案件"であり、前回の私のブログで言うところの【伊澤家のお家騒動など存在しない】訳であります。

【2012年 蔵元限定発売の本で、ここに書かれている世界初のコペルニクス的回転を引き起こした日本酒フードペアリング理論は、当時の飲食関係者や有名シェフにも受け入れられ国内の高級日本酒マーケット創造に貢献し、さらには勝山の世界進出の原動力となりました。(文中に妄語はありません) 】

2024/12/29

嬉しいご報告12月26日付、仙台地裁判決がありました。原告伊澤家側と被告平蔵・ユウカ側の間での1年半の長い裁判に、やっと一つの区切りができました。『原告側の全面勝訴』よって、前社長の平蔵並びにユウカ側の勝山酒造退任時における二人の問題発言ーSNS上に伊澤家と新経営陣を意図的に貶める目的で拡…

【新商品:亮庵 - RYOAN LEGEND 純米大吟醸 UMAMI DOUBLE FINISH 遠心搾り 12年氷温貯蔵 - 1セット税抜き: 百万円】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000019894.html

【酒の裏話】Heavensakeの怖い裏側

https://jihei-sake.hatenadiary.com/entry/2024/12/29/100425

2024/09/04

先週末から古巣の「勝山酒造でお家騒動?」とSNSで賑わっているらしい。すでに勝山酒造から離れて10年も経つが、なんで今頃になって突然お家騒動などと騒がれるのか!?個人的には理解に苦しむ。そもそも家督については2022年6月に仙台伊澤家9代目の父 平一から、兄で次男の勝平さんが家長として十代目を継いでい…

2024/09/13

そういえば、元社外輸出担当者の発言について多くの人に誤解を与えた妄想がありましたので、以下指摘しておきます。① 元社外輸出担当者の父で元勝山酒造社長の平蔵について ・取締役会において代表取締役の解任動議が提案された事実はありません。 ・株主総会において平蔵の取締役の任期満了しており、とある…

2024/09/17

酒販店様へご機嫌様でございます。今回の記事は、勝山がいつも大変お世話になっている酒販店様へのメッセージです。今後の酒質についての一株主としての展望をお話しさせていただきます。身内から出たサビとはいえ、元社長と元社外輸出担当者が火をつけ回っているデマで、この度はあってはならないご迷惑…

2014年08月10日

最高級葉巻 ハバナシガーと日本酒 キューバ日本友好400年記念事業

写真提供:河北新報

ハバナシガー(世界一の高級葉巻)と日本酒の邂逅

時は1614年7月から8月の役2週間、伊達政宗公の命を受けた慶長遣欧使節団はメキシコからスペインに向かう途中、キューバはハバナ港へ寄港した。

使節団はもちろん伊達家の御用蔵が醸した酒を積んでいました。

(メキシコ、キューバ、スペイン、フランス、イタリア、ローマ、バチカンに初めて上陸した日本の酒が伊達家御用蔵の酒であった!)

既にハバナでは葉巻の生産・海外出荷拠点として栄えておりました。

つまり400年前、意識されず両者は出会っていたのです。

そして400年後の2014年8月8日、場所は東京にあるキューバ大使館。

そこにはキューバを代表してマルコス・ロドリゲス閣下、伊達家十八代当主 伊達泰宗公、ハバナシガーアジア・オセアニアリージョン代表Dag社長が一同に会しておりました。(写真中央が伊達家ご当主。ご当主の右側がロドリゲス閣下、左側がDag社長)

シガー界では伝説の男、THE GREAT SMOKERこと英国の元宰相ウィンストン・チャーチルにちなみ、

独眼竜と恐れられ天下を目指した武将らしさと400年前の海外へ船出した慶長遣欧使節団の勇気を大いに讃え、

ハバナシガーの為に特別にブレンドされた伊達家御用蔵の新ブランドを

“THE BRAVE SMOKER”と命名致しました。

ハバナシガー アジア・オセアニア地域を統括するパシフィックシガー社公認の初のハバナシガー用マリアージュ日本酒である“THE BRAVE SMOKER”には、

パシフィック・シガー社の特段の心意気によりハバナシガーでも最も由緒ある“ROMEO Y JULIETA(ロミオとジュリエット)”No.2のシガーを特別にご用意して頂いき、ROMEOのシガーリングと共に太平洋へ出帆していった伊達之黒船“サン・ファン・バウティスタ号”に掲げられた伊達家の家紋「九曜紋(くようもん)」がデザインされた400年友好シガーリングを付けた特別なダブルリング仕様に仕上げて頂きました。

コレクターズアイテムシガーとのシガー・マリアージュが満喫できる伊達ノ殿様酒のプレス発表会とテイスティングパーティーがここキューバ大使館で盛大に行われました。

大使館のシェフによるキューバ料理と大使館御用達のキューバ音楽の生演奏と共に、ハバナシガーの甘く濃厚な香りに包まれた不思議で官能的な雰囲気となり、まさに大人の社交場!そのものでした。

そのような雰囲気の中、国際色豊かな出席者の方々は一堂にハバナシガーとTHE BRAVE SMOKERとのマリアージュに酔いしれておりました。

8日当日放映されたTV東京“ワールドビジネスサテライト”でもプレス発表会が紹介されました。

放映された動画はコチラ→ http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/wbs/news/post_72423/?fb_action_ids=729937380420690&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

・SankeiBiz(サンケイビズ) 企業記事→ http://www.sankeibiz.jp/business/news/140812/bsc1408120500006-n1.htm

・YAHOOニュースBUSINESS→ http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20140811-00000009-biz_fsi-nb

・河北新報 電子版記事→ http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201408/20140809_12032.html

・ブランド腕時計ガイド→ http://blog.excite.co.jp/i-watch/22703894/

・和田政宗 オフィシャルブログ→ http://ameblo.jp/wada-masamune/entry-11907406836.html

・テレビ通信→ http://hydro13intl.com/archives/1282

・勝山Facebook→ https://www.facebook.com/pages/仙台伊澤家-勝山酒造株式会社/1414747475438341?notif_t=page_new_likes

・THE BRAVE SMOKER/勝山オンラインshop→ http://www.katsuyama-shop.jp/products/detail.php?product_id=89

THE BRAVE SMOKERのこだわりの詳細やご購入はこちらから!

2014年07月28日

マレーシアへ腕試し!

マレーシアに今後の勝山の進出の可能性を探りに行って参りました。

クアラルンプールのKL SENTRALにあるメリディアンホテルの"GASTRO"にてアジア全域のホテル関係者と地元のワイン愛好家で構成される"INTERNATIONAL WINE & FOOD SOCIETY"クアラルンプール支部のトップメンバーの富裕層の方々への勝山プレゼンテーションを行って参りました。

メリディアンホテルはマレーシア王族御用達で勝山館と同じく料理に定評のあるラグジュアリーホテルです。

イベント会場です。シック&カジュアルな雰囲気です。今回は20数名のお客様に向けてのプレゼンです。

この反応を見て、今後の勝山の輸入やホテルでの展開が決まる重要な会となりました。

今回イベントを取り仕切る大ベテランのエラン氏。最高のスタッフとの最高のプロフェッショナルな仕事が出来き、非常に心地の良いリズムの館のある会となりました。

毎度グラスの数は多いですね。今回も“ワインと日本酒の味覚体験の比較による日本酒の良さの発見"というテーマで行いました。

さすがワイン愛好家集団、皆さんの関心度の高さと知識の高さには驚かされます。

使用した酒は䴇-LEIシリーズと元-GENシリーズが中心の西洋料理&アジアンテイスト向けのラインナップ。

こちらは本日のレストランのメニューに合わせたアレンジ用のもの。

シナモンスティック、レモンピール、コニャックにカルバドスと、地元のワイン愛好家の方々に大いに喜んでいただきました。

ワインでは絶対に行えない殿様酒ならではのアレンジに皆さん大盛り上がり!

これを見たホテル関係者から「是非とも次回はマレーシア一No.1のステーキハウスで!」とのうれしいオファーを頂きました!

また参加社の殆どの方から、今すぐケース単位で購入したい!との声も頂きましたが、残念ながら販売用のお酒はありませんでした。

次回は輸入業者との流通ルートを確保した上でイベントを企画する予定です。ただマレーシアはムスリムの国なのでお酒は基本的に飲みません。

そのため輸入用のお酒は全て政府に登録制となっており4〜5ヶ月は要すると言われております。たぶん次回のイベントは半年先のことになることでしょう。

世界的なワイン愛好者団体であるINTERNATIONAL WINE & FOOD SOCIETY マレーシア支部現会長のDR. RAJAN氏。

RAJAN氏と奥様は日本に何度も来ていて日本酒へも造詣が深い博学な方で、今回のワインとの比較による双方の違いを認識できる内容に非常に感銘を受けたと大いに喜んでいただきました。奥様より「人生で最高の日本酒体験となった!」とのお褒めの言葉も頂きました。

9月には香港が世界に誇る、もっともプレステージの高い名門ワインクラブ“HONG KONG WINE SOCIETY”主催の冒険的な会が勝山を待ってます!

香港は常に中華料理で世界をリードし続けていますが、香港と言えばやはり広東料理。

そこで星付のクラッシックな本場の広東料理を舞台にサムライ酒“勝山”とトップソムリエが選ぶ最高のワインとの世紀の真剣勝負が行われます。

勝山からは中華料理専用の赤ワインのセラーで長期熟成可能の高級酒を用意し、ワインを迎え撃つ準備をしております。

HONG KONG WINE SOCIETYとBB&Rという世界屈指のワイン愛好家と2014年世界一に輝いたワイン商が見守る中での対決、すでにワクワクしてきます!

やはり人生を盛り上げるには、自ら最高の舞台に挑み臨まなくてはなりません!

吉と出るか凶と出るか、香港対決!今年一番のクライマックスとなりそうです。

クアラルンプールのKL SENTRALにあるメリディアンホテルの"GASTRO"にてアジア全域のホテル関係者と地元のワイン愛好家で構成される"INTERNATIONAL WINE & FOOD SOCIETY"クアラルンプール支部のトップメンバーの富裕層の方々への勝山プレゼンテーションを行って参りました。

メリディアンホテルはマレーシア王族御用達で勝山館と同じく料理に定評のあるラグジュアリーホテルです。

イベント会場です。シック&カジュアルな雰囲気です。今回は20数名のお客様に向けてのプレゼンです。

この反応を見て、今後の勝山の輸入やホテルでの展開が決まる重要な会となりました。

今回イベントを取り仕切る大ベテランのエラン氏。最高のスタッフとの最高のプロフェッショナルな仕事が出来き、非常に心地の良いリズムの館のある会となりました。

毎度グラスの数は多いですね。今回も“ワインと日本酒の味覚体験の比較による日本酒の良さの発見"というテーマで行いました。

さすがワイン愛好家集団、皆さんの関心度の高さと知識の高さには驚かされます。

使用した酒は䴇-LEIシリーズと元-GENシリーズが中心の西洋料理&アジアンテイスト向けのラインナップ。

こちらは本日のレストランのメニューに合わせたアレンジ用のもの。

シナモンスティック、レモンピール、コニャックにカルバドスと、地元のワイン愛好家の方々に大いに喜んでいただきました。

ワインでは絶対に行えない殿様酒ならではのアレンジに皆さん大盛り上がり!

これを見たホテル関係者から「是非とも次回はマレーシア一No.1のステーキハウスで!」とのうれしいオファーを頂きました!

また参加社の殆どの方から、今すぐケース単位で購入したい!との声も頂きましたが、残念ながら販売用のお酒はありませんでした。

次回は輸入業者との流通ルートを確保した上でイベントを企画する予定です。ただマレーシアはムスリムの国なのでお酒は基本的に飲みません。

そのため輸入用のお酒は全て政府に登録制となっており4〜5ヶ月は要すると言われております。たぶん次回のイベントは半年先のことになることでしょう。

世界的なワイン愛好者団体であるINTERNATIONAL WINE & FOOD SOCIETY マレーシア支部現会長のDR. RAJAN氏。

RAJAN氏と奥様は日本に何度も来ていて日本酒へも造詣が深い博学な方で、今回のワインとの比較による双方の違いを認識できる内容に非常に感銘を受けたと大いに喜んでいただきました。奥様より「人生で最高の日本酒体験となった!」とのお褒めの言葉も頂きました。

9月には香港が世界に誇る、もっともプレステージの高い名門ワインクラブ“HONG KONG WINE SOCIETY”主催の冒険的な会が勝山を待ってます!

香港は常に中華料理で世界をリードし続けていますが、香港と言えばやはり広東料理。

そこで星付のクラッシックな本場の広東料理を舞台にサムライ酒“勝山”とトップソムリエが選ぶ最高のワインとの世紀の真剣勝負が行われます。

勝山からは中華料理専用の赤ワインのセラーで長期熟成可能の高級酒を用意し、ワインを迎え撃つ準備をしております。

HONG KONG WINE SOCIETYとBB&Rという世界屈指のワイン愛好家と2014年世界一に輝いたワイン商が見守る中での対決、すでにワクワクしてきます!

やはり人生を盛り上げるには、自ら最高の舞台に挑み臨まなくてはなりません!

吉と出るか凶と出るか、香港対決!今年一番のクライマックスとなりそうです。

2014年05月06日

3月-4月ダイジェスト

今日GW最終日、そういえばブログもここ一ヶ月半更新しておりませんでした。

というわけで、3月から5月前半までのダイジェストです。まずは海外から!!

トップバッターはこの御方。次期スペイン国王のフィリペ皇太子とのツーショット。

私が身長175cmなので、皇太子の長身ぶりがうかがえます。皇太子殿下らしい暖かくも威厳あるオーラが漂ってました。

次が2013年世界No1.つづく2014年は世界No2.のレストランオーナーシェフである今を輝くスペイン料理界のトップランナーであるJoan Rocaシェフとのツーショット。

昨年から引き続き毎月勝山「元」を80-100本購入していただいているお得意先。大変感謝しております。

三人目は2013年スペイン最高ソムリエのPilar Cavero女史。4月1日に行われたヨーロッパ3大食品見本市Alimentaria2014において、一緒に日本酒について講義を行いました。とても感性豊かで、しかも若い!!(20代の若さでスペイントップ!!)。共に仕事を出来て誠に光栄でした。

在バルセロナ日本国総領事館 折原首席領事を囲み、慶長遣欧使節団400年を記念してバルセロナで活躍するシェフや日本酒ブロガーとのショット!

スペイン-日本 友好400年記念はますます盛り上がっております。

4月1日のAlimentaria2014での日本酒講義でのショット。

慶長遣欧使節団400年の節目として、ヨーロッパに初めて紹介された日本酒が実は伊達家の殿様酒であったこと、

そして初めて日本酒がヨーロッパに到着した初めての港が、スペインのサンルカール・バラメーダ。実はシェリー酒の産地でもあります。

400年前、シェリー酒と日本酒の邂逅があったんですね!

続いて国内でのダイジェスト・フォトです。

でました!一條一平氏。20代目鎌先温泉湯主一條一平を襲名しました!そのお目出度い襲名披露式でのショット!

代を継ぐ重みというもの、そしてその熱く深い思いに感動しました。

アンジェラ・アキさんと勝山「縁」のツーショット!

仙台ツアーを終え、帰りの新幹線グランクラスで仙台でのお疲れ様の一杯に。

仙台泉ヶ岳の水で育ったひとめぼれ米と同じ水の仕込水で醸したまさに仙台のテロワールを映す酒「縁」、仙台の最後を飾るにふさわしい酒となりました。

東京はお台場のグランパシフィック メリディアンの鉄板焼き「浜木綿」での勝山イベント。

会費3万円と東京らしい価格の中、V.I.P.オンリーのプレステージの高い参加者満員御礼で執り行われました。

丸山料理長ほかメリディアンのソムリエの皆様からバーテンダーの方まで総動員で、まるでメリディアンの総力を上げてのサービスは見事としか言いようのないかつて無いほどのそれはそれはとても凄いものでした。完璧な布陣、完璧なサービス、完璧な手際の良さ、日本酒の完璧な温度帯、そして丸山料理長の見事な料理等々語り尽くせないほどに最高すぎる内容でした。

途中ワインとの比較も行いながらも勝山がいかに肉料理に合うのかを証明できたうれしいイベントなりました。

ダイジェストの最後は、在外フランス人連合会主催のフランス人100名出席による日本酒の会をお手伝いさせていただいた際のショット。

主催者のセバスチャン氏はフランス人初のモダン酒道マスターでもあります。

在外フランス人連合会への初めてのチャレンジということで、企画からいろいろとアドバイスをさせて頂きました。

今後とも在日のフランス人コミュニティーに日本酒の楽しさ、凄さを実感してもらえるイベントをセバスチャン氏とともに仕掛けていきます!

以上、長々とご高覧ありがとうございました。

というわけで、3月から5月前半までのダイジェストです。まずは海外から!!

トップバッターはこの御方。次期スペイン国王のフィリペ皇太子とのツーショット。

私が身長175cmなので、皇太子の長身ぶりがうかがえます。皇太子殿下らしい暖かくも威厳あるオーラが漂ってました。

次が2013年世界No1.つづく2014年は世界No2.のレストランオーナーシェフである今を輝くスペイン料理界のトップランナーであるJoan Rocaシェフとのツーショット。

昨年から引き続き毎月勝山「元」を80-100本購入していただいているお得意先。大変感謝しております。

三人目は2013年スペイン最高ソムリエのPilar Cavero女史。4月1日に行われたヨーロッパ3大食品見本市Alimentaria2014において、一緒に日本酒について講義を行いました。とても感性豊かで、しかも若い!!(20代の若さでスペイントップ!!)。共に仕事を出来て誠に光栄でした。

在バルセロナ日本国総領事館 折原首席領事を囲み、慶長遣欧使節団400年を記念してバルセロナで活躍するシェフや日本酒ブロガーとのショット!

スペイン-日本 友好400年記念はますます盛り上がっております。

4月1日のAlimentaria2014での日本酒講義でのショット。

慶長遣欧使節団400年の節目として、ヨーロッパに初めて紹介された日本酒が実は伊達家の殿様酒であったこと、

そして初めて日本酒がヨーロッパに到着した初めての港が、スペインのサンルカール・バラメーダ。実はシェリー酒の産地でもあります。

400年前、シェリー酒と日本酒の邂逅があったんですね!

続いて国内でのダイジェスト・フォトです。

でました!一條一平氏。20代目鎌先温泉湯主一條一平を襲名しました!そのお目出度い襲名披露式でのショット!

代を継ぐ重みというもの、そしてその熱く深い思いに感動しました。

アンジェラ・アキさんと勝山「縁」のツーショット!

仙台ツアーを終え、帰りの新幹線グランクラスで仙台でのお疲れ様の一杯に。

仙台泉ヶ岳の水で育ったひとめぼれ米と同じ水の仕込水で醸したまさに仙台のテロワールを映す酒「縁」、仙台の最後を飾るにふさわしい酒となりました。

東京はお台場のグランパシフィック メリディアンの鉄板焼き「浜木綿」での勝山イベント。

会費3万円と東京らしい価格の中、V.I.P.オンリーのプレステージの高い参加者満員御礼で執り行われました。

丸山料理長ほかメリディアンのソムリエの皆様からバーテンダーの方まで総動員で、まるでメリディアンの総力を上げてのサービスは見事としか言いようのないかつて無いほどのそれはそれはとても凄いものでした。完璧な布陣、完璧なサービス、完璧な手際の良さ、日本酒の完璧な温度帯、そして丸山料理長の見事な料理等々語り尽くせないほどに最高すぎる内容でした。

途中ワインとの比較も行いながらも勝山がいかに肉料理に合うのかを証明できたうれしいイベントなりました。

ダイジェストの最後は、在外フランス人連合会主催のフランス人100名出席による日本酒の会をお手伝いさせていただいた際のショット。

主催者のセバスチャン氏はフランス人初のモダン酒道マスターでもあります。

在外フランス人連合会への初めてのチャレンジということで、企画からいろいろとアドバイスをさせて頂きました。

今後とも在日のフランス人コミュニティーに日本酒の楽しさ、凄さを実感してもらえるイベントをセバスチャン氏とともに仕掛けていきます!

以上、長々とご高覧ありがとうございました。

2014年02月14日

シンガポールの日本紹介番組出演!

16日、日曜日午後6時より、シンガポールの日本紹介TV"Hello Japan"の番組

「夢ここち Pure Japan SAKE JOURNEY〜杜の都伊達な酒蔵編」にて

伊達色の食と酒文化、そして勝山のテロワールである泉ヶ岳を空からご紹介。

もちろん伊達武将対も見参です!

シンガポールの方、または丁度行かれてる方、是非是非観てくださいね!

番組の内容です。シンガポールは公用語が英語ですので、頑張ってお読みください。

Synopsis

In the city of trees, Sendai lives a man who can brew the best sake for any meal, be it French, Italian, Chinese, or any other world cuisine.

The Katsuyama shuzo brewery, founded in 1688, once served generations of Date clan leaders. As their official supplier of sake, this brewery has elevated the culture of sake brewing to a new level in Sendai. In such a well-established sake brewery, a revolutionary who is breaking with convention has appeared. He is the 12th generation master brewer, Jihei Isawa.

What Mr. Isawa lauds is a new way of enjoying Japanese sake he calls “Modern Sake Road.” But at the base of this method lies the spirit of the Samurai Lord, Masamune Date. Lord Date was known as a great intellectual and a man of varied interests. On the special events, he had special cuisine, such as meat dish which could have been a game of his hunting and he was known for demanding “modern sake” to go with any meal.

In this program we explore the Date food culture of this historic castle town while introducing the best ways to enjoy delicious food with a new style of sake. From sake served in wine glasses to the ultimate in first class Japanese sake, we take a trip to see the newest in sake-making of this brewery that is breaking all the sake stereotypes.

2013年12月08日

シンガポール國酒マーケット事情

12月8日付けシンガポール有力新聞誌"THE STRAITS TIMES"の日曜版"TheSundayTimes"のグルメ・ライフスタイル欄にて勝山と、今回の"パティスリーG"のスイーツとのフードペアリングイベントの模様が掲載されております。

シンガポールマーケットですが、たぶん世界一オープンマインドなマーケットではないでしょうか!

私の経験では一番保守的で旧態依然のマーケットがアメリカ、ガストロノミーに切り込まなければならないという苦労はありますがやり甲斐のあるのはフランス、香港はやはりブランド志向がかなり強いとはいえ食体験的好奇心には貪欲です。

一方シンガポールはどうかというと、非常にオープンマインドです。

ある意味なんでも楽しければ受け入れてくれます。

つまりエンターテイメント的な切り口で、美食体験や新たな楽しみを提案し、確実に喜ばせれば必ず受け入れてもらえます。

そういう意味では非常にプレゼンしやすいし、イベントの企画もよりダイナミックに楽しく創り上げる喜びがあります。

そしてその楽しさにいちいちケチつけてくるような人もいません。ある意味、積極的に展開しようとする蔵には非常に魅力的なマーケットだと考えております。

あと蔵元は"ストーリーテラー"で無くてはなりません。

蔵元とはもともとその土地を代表する地主であったところが多いので、やはり郷土の食文化・歴史には精通しておく必要があります。

当然シンガポールの人たちを喜ばせなければならないので、それなりに話のネタは十分に仕込んでおかねばなりません。

さて昨日はシンガポールのランボルギーニ・オーナーが36名が集合し、「戦勝万歳!」をしながら酒を飲み交わし、しかもフードペアリングにも積極的に参加しておりました。さらに1本レストラン価格が日本円で9万円の"ダイヤモンド暁"が6本も空きました。翌週もランボルギーニ・オーナー40名ほどで集合し日本酒で大いに盛り上がる予定だそうです。集合場所はもちろん"BAM! TAPAS-SAKE BAR"です。

日本酒の広まる幅も広いのがシンガポールの特徴のひとつ。上記のような展開はまず日本を始め、他の国々では見られませんよね。

日本酒を当然ワイングラスで楽しみますし、とっても華やかな雰囲気でお酒を飲み交わします。

またシンガポールではフェラーリよりもランボルギーニのほうがステータスが高く、ホテルでも最前列に駐車されており、また町中でもよくランボルギーニを見かけます。

日本酒の新たな展開が食文化を形成し、シンガポールの食文化を盛り立てていく!そんな日が近い、と実感しています。

BAM!

TAPAS-SAKE BAR

38 Tras Street Singapore 078977

+65 6226 0500

※BAM!の食後酒には、王様酒である沖縄の泡盛"守禮"がオンリストしております。

2013年12月06日

世界初!スイーツと酒のフードペアリングイベント

明日から週末、7−8日の2日にわたり、シンガポールにあるショッピングモール"MILLENIA WALK"にて、

アジア初、世界初の"スイーツ×Sake"フードペアリング イベントを開催します。

時間は17:00-19:00の二時間です。幸運にもシンガポールにおられる方は是非、お越し下さい。

イベントでは1種のペイストリーと3種のスイーツに合わせ、口スイーツのファンタジーなイメージが更に口内で膨らむよう、

スイーツに合わせた香り付けをしたお酒との口内マッチングを楽しんで戴きます。

お酒は勝山の「戦勝政宗」「伝」「䴇サファイア」「元サファイア」と完璧な布陣!

いまからお客様の驚きと感動の声が浮かんできそうです!ワクワクドキドキのイベントとなることでしょう。

そもそも今回のきっかけはPatisserie GのオーナーシェフであるGuenシェフがフランス修行中に感じたことに端を発します。

スイーツを作る際に多用する、たまご、クリーム、チョコレート、どれもワインには合わないか、合わせるのが難しいと感じてました。

さらに出来上がったスイーツとの相性で、シャンパンもじつは炭酸の泡で、苦心して表現した繊細な味わいの層がマスキングされ洗い流されてしまうことにも気づきました。

あるときひょんな事から日本酒と出会い、合わせてみたら、たまご、クリームの味わい、ガナッシュのテクスチャーなど邪魔をしないどころか、結構いける!

シンガポールで店を立ち上げるにあたり、スイーツの横で日本酒を飲ませるコーナーを設け、日本酒が楽しめるスイーツ店とオープンしてはどうか?

満を持してファッショナブルなMILLENIA WALKに自分のイニシャルを冠したお店"Patisserie G"をオープンしました。

アジアで初の、しかも世界初の日本酒を楽しめるスイーツのお店です。

Patisserie G

9 RAFFLES BOULEVARD, #01-40 MILLENIA WALK SINGAPORE

(65) 6338-7578

CONTACT@PATISSERIEG.COM

シンガポールは今、日本酒が熱い!

BAM!

TAPAS-SAKE BAR

(スペインのタパスと日本酒のバーです)

スペインと日本は伊達家つながりで400年の交流があり、勿論その交流は料理と酒までに及びます。

日本酒狂のオーナー(数名)が集まり、世界初の"タパス×サケ"フードペアリングの専門店を創りたい!と、近日オープン予定のお店です。

本日はここの名物となり得る"フードペアリング・カクテル"の試作と従業員に日本酒とフードペアリングの授業を行います。

オープンは年末となるそうです。

BAM! : 38 Tras Street Singapore 078977

TEL; +65 6226 0500

今、シンガポールでは日本酒の新たな魅力に目を付けた新しいムーブメントが計画中です。

ある意味、本場日本が感覚的に遅れをとっているような印象を受けます。

また日本酒のカクテルを抜本的に見直し、日々改良を加え気合いが入っているのはマリーナベイ・サンズ WAKU GHINのチーフバーテンダーの地井さん。

昨日もボンド・マティーニ×勝山「伝」は見事な出来映えでした。MANCINO BERMOUTHを使用したアレンジは流石でした。

WAKU GHINではバーで地井さんの日本酒カクテルは勿論、軽食も楽しめます。カジノの中で、とっておきの落ち着いた別空間でのひとときは実に贅沢なものです。マリーナベイサンズの隠れた穴場と言えるでしょう。

また今後シンガポールのレストランでは日本酒のサービスをより魅力的に行うためにどうすべきかも真剣に考えております。

すごいことに、それは全て売上に直結しております。実際にシンガポールで真面目に取り組んだ高級店では飲料売上が400%もUPしたと喜んでおりました。

日本料理が世界遺産登録されたことは大いに喜ぶべきですが、日本酒のサービスに関してはまだまだ残念なことが目に付くのが正直なところです。

日本の料理界も真剣に日本酒サービスの重要性に気づかないと、将来外国に遅れをとるかもしれません。

日本国内の方にも是非とも日本酒サービスに真剣かつダイナミックに取り組んで戴きたいと切に願う次第で御座います。

P.S.

最近自分が素晴らしいと思うBARに、麻布十番の"GEN"というお店があります。

4杯から6杯の日本酒のカクテル テイスティングメニューが楽しめます。今イチオシのBARです。

ここのオーナーのGENさんもNYからの海外帰国組でして、その創造力には毎回感服しております。

お昼の三時からの営業ですので、ランチ後に洒落て一杯!も楽しめます。

2013年11月26日

國酒の海外戦略考4 "特定名称酒呼称"不要論!?

國酒海外戦略考 その四は、ちょっと衝撃的な内容です。

"特定名称酒呼称"不要論!?

ここで質問です。

本醸造といってマリアージュするフランス料理のお皿を連想して下さい。

純米、吟醸、特別純米、純吟、、大吟、純米大吟・・と、この質問を続けて下さい。

また中華料理やイタリアンでも如何でしょうか?

そして更に質問です。

上記のそれぞれの理由を、フランス人、イタリアン人、中国人(香港人)に明確に特定名称種の差がわかるように説明できますか?

また、あなたの説明を聞いた外国の人々がその人たちの友人にあなたの説明を説明することが出来るでしょうか?

結論から言うと、特定名称酒から料理を連想し、フードペアリング(素人考えからプロまで)を連想させ、さらに実践させることは不可能です。

では別の角度からの質問です。

特定名称酒呼称は、例えば純米から純吟まではわりと細かく規定されております。が、純米大吟醸もしくは大吟醸はあまりにも大雑把な区分と言わざるを得ません。

一方で、近年"大吟醸もしくは純米大吟醸しか造っていません”という蔵もよく見かけるようになりました。そういえば一昔前は「純米酒専門蔵」でしたね。

よく考えて下さい。何か感じませんか?

つまり現在では大吟醸もしくは純米吟醸が普通に当たり前に造れる時代になったと言うことです。

特定名称酒呼称制度が始まる前の昭和の時代では想像すら出来なかったことですが、平成の現在では当たり前に誰でも大吟醸を作れる時代となりました。

ということは現状が大きく底上げされた結果、現在は制度が取り残されてしまったと言えます。

純米も吟醸香も、たったの20〜30年前迄は確かに難しい技術でした。でも昔では珍しかったものが今ではもう当たり前なのです。

そして若い世代の蔵元や酒販店に勤める若手の方々は、一昔前の吟醸香が有り難い!という感覚は全く持ち合わせておりません。

まるで、携帯が無い時代に青春を過ごした人と、iPadが子守歌の世代では「ありがたい!」という感覚に断崖絶壁ほどの差があります。

となると、新しい世代が海外に打って出る戦略と、今までの旧態依然の営業感覚での海外戦略では、全く違う手法を執って然るべきであります。

上記を整理しますと:

1)特定名称酒呼称ではフードペアリングを連想できない

2)現在の若手は吟醸香も純米特化も当たり前に出来るので、20数年前の特定名称酒呼称制度制定前と現在の技術が格段に違い、制度が自体が陳腐化した。

実際海外でのPRにおいて、世界の関心は日本酒自体の香り・味といった単体での評価よりも、むしろフードペアリングの方に向いております。

つまりこういう事です。2000年以降、ニューワールドのワインも含め、世界中ではあらゆる新興国が復興、一方でワインのスペック・価格等も含めた多様化が進められ、一方で各国のガストロノミーも一気に繋がり、世界中がワインに征服されてしまった事実があるということです。

つまり、日本酒はワイン学によって判断され、香りも味もワインの感覚を持って評価されるものとなってしまいした。

これは酒全般でのテイスティングの主流を完全にワインが世界を制した!ことに起因します。

なので、日本酒は世界の酒の愛好家へPRし、確実にファンを増やし販売を確固たるものとする為には、以下の事に留意すべきです。

1)ワインベースのテイスティングに対しての準備。

2)愛好家もしくは消費者(日本でも)は一般的に既にワインで満足しているし、まだまだワインへの興味が尽きない。そしてマリアージュはワインでこそ行われるべきだと思って疑わない。

3)日本酒愛好家はハッキリ言って超マイナーな存在である。ことの認識。

4)ここが重要で、世界の酒のメディアはワインが主流であり、一般消費者へも影響力が絶大です。それに比べ日本酒の愛好家の存在とメディアへの影響力は非常に微力であり、特にガストロノミー界への影響力もまた微力であることを前提としなくてはならない。また高級レストラン常連のジェットセッター等の人への情報影響力は皆無と言っていいかも知れません。

いろいろ問題を指摘いたしましたが、結論としてワインベースで情報が伝達する土壌が世界に形成されている以上、

醸造の現場と制度的乖離が著しく開き、海外PRの最前線で「特定名称酒呼称制度」は混乱を招くだけで、百害あって一利無しの不要の長物となっている現状を認識すべき時に来ました。

ただし、大手の酒をPR・販売する、もしくはアルコール添加の強力な支持者以外は旧態依然で一向に問題はありませんが・・・・・

ここで注目すべきポイントがあります。

海外の人の関心は日本酒の評価よりも、テーブルの上でそれがもたらす"喜び"へのほうにより強い関心を見いだすと言うことです。

つまり一般の愛好家はテイスティングはワインで十分すぎるほど満足しております。

そんな中で日本酒を飲んでも、やはり葡萄と米という原料の持つ香りと味・酸味の違いからくるインパクトの差はどうしようもありません。

原料の違いはいわばスタートラインが違うことを意味しております。

100m走でお米がが0mのスタートラインとすると、ワインは50m地点からの有利なスタートとなります。

「フルーティーで美味しい」というのはよく誰でも使う表現です。つまりワインは葡萄からなので非常に有利です。

しかも日本酒には色の違いがあまりない。ここら辺も外国人が日本酒の違いを認識しづらい原因のひとつです。

よく海外で見る光景ですが、JETROや中央会主導の海外展開においていろいろとセミナーを行い、その中で3〜5種類くらいの日本酒のテイスティングを行なってます。

特定名称別にテイスティングするのですが、主催者側は人が集まれば満足ですが、実際セミナーに参加した外国人の殆どは特定名称別の違いを全くと言ってよいほど理解しておりません。つまりセミナー後の満足はかなり低いと言うこととなります・

ここで更に言いますと、特定名称酒の区別では外国人はその違いを識別できない、もしくは識別が日本人が思っているほど容易ではない、ということ認識し、前提にすべきでしょう。その上で、よりよい認識のために策を考え出す必要があります。

またセミナーにおいてもその酒のセレクションに問題があります。

ワインと異なり、日本酒はお米なので、ブドウ品種ほどの差が出にくいという性質があります。

また一方で、葡萄の出来や出自がそのワインの出来と格を決定する第一の要素なのに対して、日本酒は蔵元の酒に対する哲学と杜氏の技術が最優先する酒。

つまり、生産者次第で、精米歩合、米の種類を通り越し、蔵によって酒質の違いが大きく出やすいのです。

ですので、海外でのセミナーもこの重要なポイントを押さえ、そして提供する酒の蔵のレベルを合わせないと、精米歩合と米の種類の違い、更にはその結果として出来た特定名称呼称別の酒の違いを外国人に明確に説明できないのです。

またよく海外でのセミナーでの特に大きな"ミス"を指摘しますと、フードペアリングにおける完璧なミスリードです。

まず、特定名称酒別にお酒のマッチングを進めることがよくありますね。

理解できなくはありませんが、そもそも純米系とアルコール添加系が同列になっている特定名称ではワインで言う所のスティルワイン(通常のワイン)とフォーティファイド(酒精強化ワイン)が同格・同列で料理にリコメンドされるという、ワインラヴァーからは理解しがたい状況になってしまいます。

また、特定名称では酒の「品格」「美しさ」といった「格の違い」は全く説明しておりませんし、そもそも制度導入時から意識されたことなどありませんでした。

つまりワインで言う所の「クラス分け=格の違い」が全く説明されておりません。

ワインでのフードペアリングでの重要な決め事として1)同じ地方性、2)同じ"格"/クラスに合わせるといういものがありますが、

特定名称ではそのどちらも意識されてないという問題があります。

海外での日本酒の講演でも、この事が全く意識されていないために、まるで日本酒には格/クラスの違いが存在しないようなフードペアリングの説明やミスリードをよく目にします。

ワインでもそうですが、そもそも高級な料理にテーブルワインなど出すわけがありません。しかもグランヴァンから先に出し、〆ちかくはテーブルワインで云々という、へんなミスリードが氾濫してしまうような状況を招いてしまいました。

ハッキリ申し上げますが、日本酒にもワインと肩を並べる、またはそれ以上の(別の視点での)品格の違い、クラスの違いが存在します。

しかもそれはワインよりも絶対的なものであることも、ここで申し上げておきます。

参考までに、勝山ではこれから述べる以下の4つのカテゴリーがあり、それぞれのカテゴリーの中で値段が一番安いのがそのカテゴリーのスタンダードなお酒となり、順を追って次第に値段が高くなっております。スタンダードと最高級酒ではそのカテゴリー内において最高で20倍の金額の"差"がございます。

これが日本酒の品格、つまりクラスの違いです。

日本酒では、ダイヤモンドを鑑賞するような、繊細で精緻、絶対的な"美"意識というものが存在します。

だから特定名称レベルでの大吟醸と普通酒が、高級料理に並列で並べられるようなフードペアリングなどはあってはならないのです。

フランス人のV.I.Pに出したら、圧倒的にフランス料理文化から見下され、笑われてしまいそうですね。

でも、本気の日本酒フードペアリングの底力を知れば、フランス人も重い腰を上げなければならない事態を知ることでしょう。

これだけ書くと、では実際どうしているのか?と言われますので、簡単に勝山での海外でのPRをご紹介させていただきます。

1)テロワールに言及する。

ワイン学を学んでいる世界中の酒全般の愛好家に絶対に真っ先に押さえておきたいポイントです。

日本はズバリ「美しい軟水の国」であり、その軟水によって世界中で類い希なる美味な日本米を長い歴史の中で育んできた「水穂の国」であることを説明します。

2)軟水をベースとした4カテゴリーを説明し、そのコンセプト/製法(軟水とお米にフォーカスした簡単解説)をその国の言葉でわかりやすく説明します。

勝山では今年の海外PRから特定名称呼称ベースでの説明を止め、以下の4種類での説明を行って参りました。

① Pure Light Body

② Pure Medium Body

③ UMAMI Full Body

④ Sweet Rich Body

非常にわかりやすく、製法の違いも理解していただき、どこでも大好評です。

とくにテイスティングで一番の問題であった「差がわかりづらい」という問題が一気に解消です。

詳しくは後日のブログで詳細を解説させていただきます。

3)テイスティング

基本的にワインのテイスティングをベースにしておりますが、ワインと國酒では観るべきポイントが異なります。

観る手順、そして感じ取るポイントを説明し、造りが丁寧でしっかりしているか、または造りが適当であるかの判断基準を教えます。

またフードペアリングにも通じる大切な口内での味のまとまり、喉越し、戻り香の重要性も理解していただきます。

上記の4種類の順で、またひとつのカテゴリー内ではスタンダードからはじまり高級酒へとバーティカル(垂直)テイスティングを行います。

そこで横の4種の酒質のコンセプトの違いと、縦の品格の違いで日本酒の立体的なラインナップを理解していただきます。

4)フードペアリング

ここが決め手です!日本酒はテイスティングで造りの良し悪しと大方のフードペアリングの方向性は理解できますが、それでもその酒の30%程のポテンシャルしか理解できません。

國酒の神髄を100%理解するには、のこり70%をこのフードペアリングで確認します。というか、大いなる発見となります!

そしてここが重要ですが、フランス・ガストロノミーをはじめ、超がつくワインコレクターが日本酒に振り向くのはこのフードペアリング時です。

つまりこのフードペアリングをおいて、國酒の威力を海外に発信する最高のツールは無いと言うことです!

そして上記の4種類のカテゴリーは、それを説明するもしくは料理と合わせるときの最高にわかりやすい"指標"となります。

次回以降に詳しく書きますが、実は「お米の甘さ」をどう説明するか!が、フードペアリングで一番の山場となります。

これに成功すると、今までのワインでマリアージュ原理主義者は、甘味ベースの日本酒フードペアリングにその場で改宗します。スゴイ展開となります!!

海外戦略での重要な要となるフードペアリングは、私の著書「MODERN酒道」「モダン酒道」に言及しておりますので、そちらに詳しく書いております。

本を書き上げたのが2〜1年前ですが、上記の4ラインナップに辿り着くための基本的な醸造コンセプトとフードペアリング理論の基礎が論理立てて説明されております。

國酒 勝山酒造の本HP → http://www.katsu-yama.com/products/index.html#shuppan

若手蔵元の方々には、特定名称呼称は全てではなく、ましてや鑑評会用のフードペアリング不可能な酒の範疇から飛び出し、海外でこそフードペアリングを最大限に発揮し、日本の旗をガストロノミー界に掲げられるような素晴らしい酒を目指して頂きたいし、またそれを酒販店をはじめ日本酒愛好家の方々にも応援していただきたいと願う次第で御座います。

以上。

"特定名称酒呼称"不要論!?

ここで質問です。

本醸造といってマリアージュするフランス料理のお皿を連想して下さい。

純米、吟醸、特別純米、純吟、、大吟、純米大吟・・と、この質問を続けて下さい。

また中華料理やイタリアンでも如何でしょうか?

そして更に質問です。

上記のそれぞれの理由を、フランス人、イタリアン人、中国人(香港人)に明確に特定名称種の差がわかるように説明できますか?

また、あなたの説明を聞いた外国の人々がその人たちの友人にあなたの説明を説明することが出来るでしょうか?

結論から言うと、特定名称酒から料理を連想し、フードペアリング(素人考えからプロまで)を連想させ、さらに実践させることは不可能です。

では別の角度からの質問です。

特定名称酒呼称は、例えば純米から純吟まではわりと細かく規定されております。が、純米大吟醸もしくは大吟醸はあまりにも大雑把な区分と言わざるを得ません。

一方で、近年"大吟醸もしくは純米大吟醸しか造っていません”という蔵もよく見かけるようになりました。そういえば一昔前は「純米酒専門蔵」でしたね。

よく考えて下さい。何か感じませんか?

つまり現在では大吟醸もしくは純米吟醸が普通に当たり前に造れる時代になったと言うことです。

特定名称酒呼称制度が始まる前の昭和の時代では想像すら出来なかったことですが、平成の現在では当たり前に誰でも大吟醸を作れる時代となりました。

ということは現状が大きく底上げされた結果、現在は制度が取り残されてしまったと言えます。

純米も吟醸香も、たったの20〜30年前迄は確かに難しい技術でした。でも昔では珍しかったものが今ではもう当たり前なのです。

そして若い世代の蔵元や酒販店に勤める若手の方々は、一昔前の吟醸香が有り難い!という感覚は全く持ち合わせておりません。

まるで、携帯が無い時代に青春を過ごした人と、iPadが子守歌の世代では「ありがたい!」という感覚に断崖絶壁ほどの差があります。

となると、新しい世代が海外に打って出る戦略と、今までの旧態依然の営業感覚での海外戦略では、全く違う手法を執って然るべきであります。

上記を整理しますと:

1)特定名称酒呼称ではフードペアリングを連想できない

2)現在の若手は吟醸香も純米特化も当たり前に出来るので、20数年前の特定名称酒呼称制度制定前と現在の技術が格段に違い、制度が自体が陳腐化した。

実際海外でのPRにおいて、世界の関心は日本酒自体の香り・味といった単体での評価よりも、むしろフードペアリングの方に向いております。

つまりこういう事です。2000年以降、ニューワールドのワインも含め、世界中ではあらゆる新興国が復興、一方でワインのスペック・価格等も含めた多様化が進められ、一方で各国のガストロノミーも一気に繋がり、世界中がワインに征服されてしまった事実があるということです。

つまり、日本酒はワイン学によって判断され、香りも味もワインの感覚を持って評価されるものとなってしまいした。

これは酒全般でのテイスティングの主流を完全にワインが世界を制した!ことに起因します。

なので、日本酒は世界の酒の愛好家へPRし、確実にファンを増やし販売を確固たるものとする為には、以下の事に留意すべきです。

1)ワインベースのテイスティングに対しての準備。

2)愛好家もしくは消費者(日本でも)は一般的に既にワインで満足しているし、まだまだワインへの興味が尽きない。そしてマリアージュはワインでこそ行われるべきだと思って疑わない。

3)日本酒愛好家はハッキリ言って超マイナーな存在である。ことの認識。

4)ここが重要で、世界の酒のメディアはワインが主流であり、一般消費者へも影響力が絶大です。それに比べ日本酒の愛好家の存在とメディアへの影響力は非常に微力であり、特にガストロノミー界への影響力もまた微力であることを前提としなくてはならない。また高級レストラン常連のジェットセッター等の人への情報影響力は皆無と言っていいかも知れません。

いろいろ問題を指摘いたしましたが、結論としてワインベースで情報が伝達する土壌が世界に形成されている以上、

醸造の現場と制度的乖離が著しく開き、海外PRの最前線で「特定名称酒呼称制度」は混乱を招くだけで、百害あって一利無しの不要の長物となっている現状を認識すべき時に来ました。

ただし、大手の酒をPR・販売する、もしくはアルコール添加の強力な支持者以外は旧態依然で一向に問題はありませんが・・・・・

ここで注目すべきポイントがあります。

海外の人の関心は日本酒の評価よりも、テーブルの上でそれがもたらす"喜び"へのほうにより強い関心を見いだすと言うことです。

つまり一般の愛好家はテイスティングはワインで十分すぎるほど満足しております。

そんな中で日本酒を飲んでも、やはり葡萄と米という原料の持つ香りと味・酸味の違いからくるインパクトの差はどうしようもありません。

原料の違いはいわばスタートラインが違うことを意味しております。

100m走でお米がが0mのスタートラインとすると、ワインは50m地点からの有利なスタートとなります。

「フルーティーで美味しい」というのはよく誰でも使う表現です。つまりワインは葡萄からなので非常に有利です。

しかも日本酒には色の違いがあまりない。ここら辺も外国人が日本酒の違いを認識しづらい原因のひとつです。

よく海外で見る光景ですが、JETROや中央会主導の海外展開においていろいろとセミナーを行い、その中で3〜5種類くらいの日本酒のテイスティングを行なってます。

特定名称別にテイスティングするのですが、主催者側は人が集まれば満足ですが、実際セミナーに参加した外国人の殆どは特定名称別の違いを全くと言ってよいほど理解しておりません。つまりセミナー後の満足はかなり低いと言うこととなります・

ここで更に言いますと、特定名称酒の区別では外国人はその違いを識別できない、もしくは識別が日本人が思っているほど容易ではない、ということ認識し、前提にすべきでしょう。その上で、よりよい認識のために策を考え出す必要があります。

またセミナーにおいてもその酒のセレクションに問題があります。

ワインと異なり、日本酒はお米なので、ブドウ品種ほどの差が出にくいという性質があります。

また一方で、葡萄の出来や出自がそのワインの出来と格を決定する第一の要素なのに対して、日本酒は蔵元の酒に対する哲学と杜氏の技術が最優先する酒。

つまり、生産者次第で、精米歩合、米の種類を通り越し、蔵によって酒質の違いが大きく出やすいのです。

ですので、海外でのセミナーもこの重要なポイントを押さえ、そして提供する酒の蔵のレベルを合わせないと、精米歩合と米の種類の違い、更にはその結果として出来た特定名称呼称別の酒の違いを外国人に明確に説明できないのです。

またよく海外でのセミナーでの特に大きな"ミス"を指摘しますと、フードペアリングにおける完璧なミスリードです。

まず、特定名称酒別にお酒のマッチングを進めることがよくありますね。

理解できなくはありませんが、そもそも純米系とアルコール添加系が同列になっている特定名称ではワインで言う所のスティルワイン(通常のワイン)とフォーティファイド(酒精強化ワイン)が同格・同列で料理にリコメンドされるという、ワインラヴァーからは理解しがたい状況になってしまいます。

また、特定名称では酒の「品格」「美しさ」といった「格の違い」は全く説明しておりませんし、そもそも制度導入時から意識されたことなどありませんでした。

つまりワインで言う所の「クラス分け=格の違い」が全く説明されておりません。

ワインでのフードペアリングでの重要な決め事として1)同じ地方性、2)同じ"格"/クラスに合わせるといういものがありますが、

特定名称ではそのどちらも意識されてないという問題があります。

海外での日本酒の講演でも、この事が全く意識されていないために、まるで日本酒には格/クラスの違いが存在しないようなフードペアリングの説明やミスリードをよく目にします。

ワインでもそうですが、そもそも高級な料理にテーブルワインなど出すわけがありません。しかもグランヴァンから先に出し、〆ちかくはテーブルワインで云々という、へんなミスリードが氾濫してしまうような状況を招いてしまいました。

ハッキリ申し上げますが、日本酒にもワインと肩を並べる、またはそれ以上の(別の視点での)品格の違い、クラスの違いが存在します。

しかもそれはワインよりも絶対的なものであることも、ここで申し上げておきます。

参考までに、勝山ではこれから述べる以下の4つのカテゴリーがあり、それぞれのカテゴリーの中で値段が一番安いのがそのカテゴリーのスタンダードなお酒となり、順を追って次第に値段が高くなっております。スタンダードと最高級酒ではそのカテゴリー内において最高で20倍の金額の"差"がございます。

これが日本酒の品格、つまりクラスの違いです。

日本酒では、ダイヤモンドを鑑賞するような、繊細で精緻、絶対的な"美"意識というものが存在します。

だから特定名称レベルでの大吟醸と普通酒が、高級料理に並列で並べられるようなフードペアリングなどはあってはならないのです。

フランス人のV.I.Pに出したら、圧倒的にフランス料理文化から見下され、笑われてしまいそうですね。

でも、本気の日本酒フードペアリングの底力を知れば、フランス人も重い腰を上げなければならない事態を知ることでしょう。

これだけ書くと、では実際どうしているのか?と言われますので、簡単に勝山での海外でのPRをご紹介させていただきます。

1)テロワールに言及する。

ワイン学を学んでいる世界中の酒全般の愛好家に絶対に真っ先に押さえておきたいポイントです。

日本はズバリ「美しい軟水の国」であり、その軟水によって世界中で類い希なる美味な日本米を長い歴史の中で育んできた「水穂の国」であることを説明します。

2)軟水をベースとした4カテゴリーを説明し、そのコンセプト/製法(軟水とお米にフォーカスした簡単解説)をその国の言葉でわかりやすく説明します。

勝山では今年の海外PRから特定名称呼称ベースでの説明を止め、以下の4種類での説明を行って参りました。

① Pure Light Body

② Pure Medium Body

③ UMAMI Full Body

④ Sweet Rich Body

非常にわかりやすく、製法の違いも理解していただき、どこでも大好評です。

とくにテイスティングで一番の問題であった「差がわかりづらい」という問題が一気に解消です。

詳しくは後日のブログで詳細を解説させていただきます。

3)テイスティング

基本的にワインのテイスティングをベースにしておりますが、ワインと國酒では観るべきポイントが異なります。

観る手順、そして感じ取るポイントを説明し、造りが丁寧でしっかりしているか、または造りが適当であるかの判断基準を教えます。

またフードペアリングにも通じる大切な口内での味のまとまり、喉越し、戻り香の重要性も理解していただきます。

上記の4種類の順で、またひとつのカテゴリー内ではスタンダードからはじまり高級酒へとバーティカル(垂直)テイスティングを行います。

そこで横の4種の酒質のコンセプトの違いと、縦の品格の違いで日本酒の立体的なラインナップを理解していただきます。

4)フードペアリング

ここが決め手です!日本酒はテイスティングで造りの良し悪しと大方のフードペアリングの方向性は理解できますが、それでもその酒の30%程のポテンシャルしか理解できません。

國酒の神髄を100%理解するには、のこり70%をこのフードペアリングで確認します。というか、大いなる発見となります!

そしてここが重要ですが、フランス・ガストロノミーをはじめ、超がつくワインコレクターが日本酒に振り向くのはこのフードペアリング時です。

つまりこのフードペアリングをおいて、國酒の威力を海外に発信する最高のツールは無いと言うことです!

そして上記の4種類のカテゴリーは、それを説明するもしくは料理と合わせるときの最高にわかりやすい"指標"となります。

次回以降に詳しく書きますが、実は「お米の甘さ」をどう説明するか!が、フードペアリングで一番の山場となります。

これに成功すると、今までのワインでマリアージュ原理主義者は、甘味ベースの日本酒フードペアリングにその場で改宗します。スゴイ展開となります!!

海外戦略での重要な要となるフードペアリングは、私の著書「MODERN酒道」「モダン酒道」に言及しておりますので、そちらに詳しく書いております。

本を書き上げたのが2〜1年前ですが、上記の4ラインナップに辿り着くための基本的な醸造コンセプトとフードペアリング理論の基礎が論理立てて説明されております。

國酒 勝山酒造の本HP → http://www.katsu-yama.com/products/index.html#shuppan

若手蔵元の方々には、特定名称呼称は全てではなく、ましてや鑑評会用のフードペアリング不可能な酒の範疇から飛び出し、海外でこそフードペアリングを最大限に発揮し、日本の旗をガストロノミー界に掲げられるような素晴らしい酒を目指して頂きたいし、またそれを酒販店をはじめ日本酒愛好家の方々にも応援していただきたいと願う次第で御座います。

以上。

2013年11月24日

國酒の海外戦略考 その3蔵元の資質(2)

前回の続きです。

さて国際社会で一点突破し、國酒への教育と普及を確固たるものにするために必要な蔵元の資質の続きです。

3)料理の知識が豊富であること。

4)ワインの知識が豊富であること。

5)上記を網羅した上で、外国人の目線で、彼らの言葉で理解しやすいように日本酒の絶対的な長所をはっきりと説明できること。

3)料理の知識が豊富であること。

その昔、蔵元の息子が農大に入り、醸造学を学び、蔵を継ぎ、一部の卸や酒販店や愛好家が応援し、スターダムにのし上がる、というサクセスストーリーがありました。

でもこれは国内での話。

國酒の海外戦略では酒のクオリティーを国際競争力をつける!という点では上記のストーリーは有効です。

でもそれだけでは今後の国際戦略では不十分と断言します。

ズバリ!これからの蔵元は「食」に精通しなければなりません。

「食」ーつまり、料理の知識です。

そして料理の知識ですが、ざっと以下の知識は最低限の必須項目なので、各項目で最低1時間は自分の言葉で情熱的に語れるようにしなければなりません。

・日本の食の歴史について

・日本料理とその調理法について

・日本の稲作について

・日本の水について

・日本の作法、お酒や料理についての作法や箸の正しい持ち方の指導を含めた作法についての総合知識

・フランス料理とその調理法について

・イタリア料理ならびにスペイン料理とその調理法について

・中華料理をはじめアジアの料理と調理法について

・レストランのメニューを読み解ける知識

・パンやチーズ、デザート、チョコレート、など総合的な知識

・レストランのサービスやマナーについての知識全般

・世界中の食材の知識:肉、魚、野菜、ハーブ、穀物、スパイスやトリュフ、フォアグラ、キャビア、バルサミコ酢やオリーブオイル等の高級食材等々

・食に関する世界中のエピソードやマナー、その他文化の違いについての知識

いろいろ挙げますが、挙げだすときりがないですね。

日本酒だからと言って、日本料理だけ知っていれば十分とお考えの方は、正直国際的なPRは無理です。

なぜなら日本酒と日本料理のフードペアリングは、当たり前過ぎて海外の各種アルコール愛飲家の興味と関心を引き事は出来ないでしょう。

文化交流とは、自分の文化を自信と誇りを持って紹介することであり、同時にお互いの違いを理解することで相互理解をと情報の共有を図ります。

それには最低限相手の国や隣国、文化圏における受け皿を頭だけではなく、身体での体験を通じて用意しておくことが必要です。

更に言うと、40才過ぎると、頭の創造力が大幅に低下し、体験からの情報でしかなかなか頭が追いついていかない状況になるので、

出来るだけ若いうちにあらゆる事を、あらゆる世界を、あらゆる人々との生の交流を通して身体でしっかりと体験しておくこと、そしてその習慣をオススメします。

4)ワインの知識が豊富であること。

もうこれは言わずもがな、必修科目です。

世界の醸造酒がワイン語で語られ表現され、理解されているからです。

ですので國酒の知識も、ワイン語で語れるようにしておかねば、相手を理解させることなど到底出来ません。

ただこれがなかなか一筋縄でいかない所が、ワインの奥の深い所です。

やはりあらゆる国の人とワイン語でワインの表現をすることを学ばなければなりません。

特にアジア人とヨーロッパ人ではお米に対する感覚が異なります。

ですので、國酒を表現する際、相手の目線や使用する専門用語で説明する努力と語学センス、そして度胸が必要です。

またフランス語が第一言語なので、フランス語のロジック、つまりフランス語を使用した場合の思考ロジックのコツを掴むのも大切です。

たとえば「フルーティー」。

よく國酒を説明する際、何気なくよく使用しますよね。

でも不注意に使用しすぎると足をすくわれます。

つまりロジックで考えるとこういう事です。

「フルーティー」とはその先に必ずより具体的な地域を示したり、フルーツの属性を表したり、そして具体的フルーツの名称、継ぎにそのフルーツが生なのか、火入れしてあるのか、ジャムとして煮詰められたものなのかなど、だんだん細かく細分化した説明が求められます。

つまり極論すると「フルーティー」とは「フルーツ」を形容する言葉であり、間違っても「穀物」を表現する言葉ではないのです。

とくに文法やロジックに気むずかしいフランス人には、こんな屁理屈で人の説明を平気ではしおるのは日常茶飯事です。

いつまで経っても話したい内容に到達できないという"議論のための議論"に迷宮に突入する羽目となります。

とりあえずオススメなのがソムリエの資格習得と、ソムリエ協会等の会合に積極的に顔を出すことです。

また、外国人のソムリエの方を見つけたら徹底的に話し込んでみて下さい。いろいろなヒントを頂けるでしょう!

5)上記を網羅した上で、外国人の目線で、彼らの言葉で理解しやすいように日本酒の絶対的な長所をはっきりと説明できること。

最後に、これが全てですね。

よく外国人に売り込む際、「あなたの酒の特徴は?」とテイスティングしながら質問されたらどう返答しますか?

まず一番最悪で、意味のない答えが、テイスティングに全く直結しない「造り」の話です。

日本での営業ではそれは欠かせない武器ですが、海外では意味不明な説明となってしまいます。

正直スペックなんて言うものや、日本酒業界しかわからない専門的なことはほどほどにしておかないと、直ぐに飽きられます。

一番大切なのは、なぜこの味を表現したのか。ということ。

そして、ここを味わって欲しい、ここの此の味に注目して貰いたい。とテイスティングに直結した上でのワイン語でのシンプルでテクニカルな内容でスッキリと相手がうなずけるような答えを事前に用意しておくことが必要となります。

と、なると、更に突き進めると、海外の人がわかりやすい國酒造りを行わないといけない!という酒質設計にまで遡ることにもなります。

その上で、外国人目線で自分の蔵の酒の最大限の長所をPRしなければなりません。

また「絶対的な長所」と私は挙げましたが、これは私の著書「MODERN酒道」「モダン酒道」に言及しておりますので、そちらに詳しく書いております。

國酒 勝山酒造の本HP → http://www.katsu-yama.com/products/index.html#shuppan

以上。

さて国際社会で一点突破し、國酒への教育と普及を確固たるものにするために必要な蔵元の資質の続きです。

3)料理の知識が豊富であること。

4)ワインの知識が豊富であること。

5)上記を網羅した上で、外国人の目線で、彼らの言葉で理解しやすいように日本酒の絶対的な長所をはっきりと説明できること。

3)料理の知識が豊富であること。

その昔、蔵元の息子が農大に入り、醸造学を学び、蔵を継ぎ、一部の卸や酒販店や愛好家が応援し、スターダムにのし上がる、というサクセスストーリーがありました。

でもこれは国内での話。

國酒の海外戦略では酒のクオリティーを国際競争力をつける!という点では上記のストーリーは有効です。

でもそれだけでは今後の国際戦略では不十分と断言します。

ズバリ!これからの蔵元は「食」に精通しなければなりません。

「食」ーつまり、料理の知識です。

そして料理の知識ですが、ざっと以下の知識は最低限の必須項目なので、各項目で最低1時間は自分の言葉で情熱的に語れるようにしなければなりません。

・日本の食の歴史について

・日本料理とその調理法について

・日本の稲作について

・日本の水について

・日本の作法、お酒や料理についての作法や箸の正しい持ち方の指導を含めた作法についての総合知識

・フランス料理とその調理法について

・イタリア料理ならびにスペイン料理とその調理法について

・中華料理をはじめアジアの料理と調理法について

・レストランのメニューを読み解ける知識

・パンやチーズ、デザート、チョコレート、など総合的な知識

・レストランのサービスやマナーについての知識全般

・世界中の食材の知識:肉、魚、野菜、ハーブ、穀物、スパイスやトリュフ、フォアグラ、キャビア、バルサミコ酢やオリーブオイル等の高級食材等々

・食に関する世界中のエピソードやマナー、その他文化の違いについての知識

いろいろ挙げますが、挙げだすときりがないですね。

日本酒だからと言って、日本料理だけ知っていれば十分とお考えの方は、正直国際的なPRは無理です。

なぜなら日本酒と日本料理のフードペアリングは、当たり前過ぎて海外の各種アルコール愛飲家の興味と関心を引き事は出来ないでしょう。

文化交流とは、自分の文化を自信と誇りを持って紹介することであり、同時にお互いの違いを理解することで相互理解をと情報の共有を図ります。

それには最低限相手の国や隣国、文化圏における受け皿を頭だけではなく、身体での体験を通じて用意しておくことが必要です。

更に言うと、40才過ぎると、頭の創造力が大幅に低下し、体験からの情報でしかなかなか頭が追いついていかない状況になるので、

出来るだけ若いうちにあらゆる事を、あらゆる世界を、あらゆる人々との生の交流を通して身体でしっかりと体験しておくこと、そしてその習慣をオススメします。

4)ワインの知識が豊富であること。

もうこれは言わずもがな、必修科目です。

世界の醸造酒がワイン語で語られ表現され、理解されているからです。

ですので國酒の知識も、ワイン語で語れるようにしておかねば、相手を理解させることなど到底出来ません。

ただこれがなかなか一筋縄でいかない所が、ワインの奥の深い所です。

やはりあらゆる国の人とワイン語でワインの表現をすることを学ばなければなりません。

特にアジア人とヨーロッパ人ではお米に対する感覚が異なります。

ですので、國酒を表現する際、相手の目線や使用する専門用語で説明する努力と語学センス、そして度胸が必要です。

またフランス語が第一言語なので、フランス語のロジック、つまりフランス語を使用した場合の思考ロジックのコツを掴むのも大切です。

たとえば「フルーティー」。

よく國酒を説明する際、何気なくよく使用しますよね。

でも不注意に使用しすぎると足をすくわれます。

つまりロジックで考えるとこういう事です。

「フルーティー」とはその先に必ずより具体的な地域を示したり、フルーツの属性を表したり、そして具体的フルーツの名称、継ぎにそのフルーツが生なのか、火入れしてあるのか、ジャムとして煮詰められたものなのかなど、だんだん細かく細分化した説明が求められます。

つまり極論すると「フルーティー」とは「フルーツ」を形容する言葉であり、間違っても「穀物」を表現する言葉ではないのです。

とくに文法やロジックに気むずかしいフランス人には、こんな屁理屈で人の説明を平気ではしおるのは日常茶飯事です。

いつまで経っても話したい内容に到達できないという"議論のための議論"に迷宮に突入する羽目となります。

とりあえずオススメなのがソムリエの資格習得と、ソムリエ協会等の会合に積極的に顔を出すことです。

また、外国人のソムリエの方を見つけたら徹底的に話し込んでみて下さい。いろいろなヒントを頂けるでしょう!

5)上記を網羅した上で、外国人の目線で、彼らの言葉で理解しやすいように日本酒の絶対的な長所をはっきりと説明できること。

最後に、これが全てですね。

よく外国人に売り込む際、「あなたの酒の特徴は?」とテイスティングしながら質問されたらどう返答しますか?

まず一番最悪で、意味のない答えが、テイスティングに全く直結しない「造り」の話です。

日本での営業ではそれは欠かせない武器ですが、海外では意味不明な説明となってしまいます。

正直スペックなんて言うものや、日本酒業界しかわからない専門的なことはほどほどにしておかないと、直ぐに飽きられます。

一番大切なのは、なぜこの味を表現したのか。ということ。

そして、ここを味わって欲しい、ここの此の味に注目して貰いたい。とテイスティングに直結した上でのワイン語でのシンプルでテクニカルな内容でスッキリと相手がうなずけるような答えを事前に用意しておくことが必要となります。

と、なると、更に突き進めると、海外の人がわかりやすい國酒造りを行わないといけない!という酒質設計にまで遡ることにもなります。

その上で、外国人目線で自分の蔵の酒の最大限の長所をPRしなければなりません。

また「絶対的な長所」と私は挙げましたが、これは私の著書「MODERN酒道」「モダン酒道」に言及しておりますので、そちらに詳しく書いております。

國酒 勝山酒造の本HP → http://www.katsu-yama.com/products/index.html#shuppan

以上。

2013年11月22日

國酒の海外戦略考 その3蔵元の資質

國酒海外戦略 その3は蔵元の資質についてお話しします。

海外進出を果たすにあたり、今後の蔵元には以下の資質が必要です。

1)コミュニケーションを積極的に展開できること。

2)語学センスがあること。

3)料理の知識が豊富であること。

4)ワインの知識が豊富であること。

5)上記を網羅した上で、外国人の目線で、彼らの言葉で理解しやすいように日本酒の絶対的な長所をはっきりと説明できること。

では、以下、順を追って上記をご説明します。

1)コミュニケーションを積極的に展開できること。

海外において、"待ち"の姿勢は禁物です。また日本のように蔵元だからといって判官贔屓して助けてくれる相手もまずおりません。

また、「飲めばわかる、酒は美味いか不味いか!だ」という旧態依然の姿勢はもやは捨てなければならないことも断言します。

海外では自分が積極的に動き回り、相手を見つけ、トコトン主張し、そのなかではじめて突破口や光明が見えてきます。

はじめから成功のレールなど敷かれておりませんので、それこそサバイバル精神で自分の鉱脈を自分の手と勘で探し当てるしかありません。

それにはとにもかくにもコミュニケーション力が必要です。相手をトコトン振り回し、こちらの最大限の要望を突き出して初めて相手の対応や相手が出来ること、また相手からの新しい提案が見えてきます。

そもそも外国の人の場合、あらかじめ私たちのことを思いやって先回りして考える習慣はありません。

ぶつかり合いながら、解決策やノリで最高のアイディアを見つけていくといった体当たりでしか獲得できません。

で、ここでちょっと基本的なことをお話しします。

巷でよく目にするのが「ネイティブスピーカー・コンプレックス」です。

よく書店で英語の棚で「ネイティブスピーカーになろう」的なフレーズが多く、

中学校からそうですが、ネイティブのように発音できないとかっこう悪いと洗脳されすぎている日本人が多いです。

そして未だに日本では目指せ「バイリンガル」で、英語をネイティブのように話せる人に対し尊敬と自分へのコンプレックスを感じる人が多いのが現状です。

ところが世界中はどうでしょう?

私なんか、ネイティブにフランス語やイタリア語を話しているアメリカ人やイギリス人を見たことは海外生活10年+私の二つのパリとフィレンツェのお客様でも見たことがありません。

またヨーロッパの人は大卒のサラリーマンであれば最低3カ国語の読み書きはあたりまえです。

バイリンガルなんて、恥ずかしくて言葉にも出せません。

またヨーロッパ人では特にそうですが、もし日本人が完全に彼らの言葉をネイティブに話し出したら、ヨーロッパの人々は凄く気持ち悪い違和感を覚えるでしょう。

そもそも3カ国以上話せるような場所、たとえばヨーロッパ、アジアなのではそれぞれの民族にアクセントがあるのは当然という認識があります。

つまり、日本人が抱いている「ネイティブスピーカー・コンプレックス」は本来存在しないし、期待されもしていないのです。

本屋さんでなぜあれだけ「ネイティブスピーカー」とでているのは単に本を売るためだけです。よりコンプレックスを煽ると日本人は購入したがるという習性を付いた巧みな商法なのです。

ですので、蔵元の皆さん、「ネイティブ・スピーカー」に恐れることなく、自分のへたくそな英語、数打ちゃ当たる、位の気持ちでガンガン責めて頂きたい。

言葉なんてそもそもタダのツールです。ツールでびびっててもなにも始まりません。

海外で一番大切なのは、相手に伝える情熱です。情熱が強ければ強いほど、ツールの使い方が下手なくらいでビビッたりしません。

なぜなら、伝えたくてしょうがないからです。

こういう強いパッションに、海外の人の心が動き、そして彼らからより理解しようと歩み寄ってくれます。それがスタートです。

ですので、英語というツール如きでビビッてないで、画像や、ムービー、手書きでもなんでも使ってでも構わないので、ガンガン積極的なコミュニケーションを推し進めることを強くオススメ致します。

2)語学センスがあること。

さて、ここでいう語学センスある、ということは上記の「ネイティブ・スピーカー」になることとはちょっと違います。

面白いことに、語学の習得とは、ドンドン他の言語に関心が広がっていくこと、という習性があります。

つまり、一度英語以外の同じラテン語のグループの語学を学ぶことで、フランス語、イタリア語、スペイン語などが、何故か理解できるようになってきます。

そして、それにより更に語学的センスが磨かれていきます。

正直私なんかは、偉そうなことを書いてますが、たぶん、一部の専門用語以外はほぼ中学生の英語レベル+中学生レベルのフランス語+旅行会話程度のイタリア語しか話せません。

でも、伝えたい気持ちが一杯あるからドンドン前に出て話倒します。上記程度の語学でも、多少のはったりも利用しながら、ワイン愛好家やワイン専門家、スターシェフやソムリエの方に対し2〜4時間、日本酒の講義を行っております。

ここで言う語学が堪能とはつまりこういう事です。

英語では説明しますが、所々、その語源であるところはその語源の言葉を使用するとかなり有効的に相手を説得させられます。

たとえば世界中のソムリエ用語や調理用語はフランス語です。

なので、そこを全て表現の乏しい英語で話すこと自体無理があります。ならばそこはフランス語で説明した方が遙かに有利ですし、はったりにもなります。

相手を説得させる際には最善の策です。

またイタリアレストランに営業に行った際もそうですが、せめて挨拶ぐらいはその国の言葉で出来ないと、直ぐに打ち解けることは出来ません。やはり相手に対しての理解を示すこと。それが良い第一印象を与える秘訣だと思います。

そうやって英語に固執することなく柔軟に語学をツールとして使用する=語学センスということとなります。

ちょっと長くなってしまったので、残りは次回と致します。

2013年11月19日

海外マーケット事情 香港編

今回は香港のマーケットについてのお話を少し。

まず、香港のマーケットは既に成熟していて飽和状態にある。という情報が結構蔓延しております。

はたしてそうでしょうか?

答えは全く"NO"です。

もし"YES"という方が近くにおりましたら、その人の国際的なマーケティングセンスと国際戦略・戦術に関して全くの素人と断言しても過言ではありません。

得に蔵元の方々に伝えたいのは"YES"という方に耳を貸さないことです。

正直言って、香港における日本酒マーケットのポテンシャルはまだまだ未知数です。

特に見る視点がマクロ視点である方の意見には要注意です。

たしかにマクロ的視点で見れば、香港では既に価格競争に入っており、新規参入や2000石以下の小さな蔵にはうまみが無いといえばないかもしれません。

しかしもともと2000石以下の蔵はマクロ視点で商売をしておりません。ここに思考の"落とし穴"があります。

香港以外にも、マカオ、シンガポール、タイ、インドネシア、ベトナム、カンボジアなど、マクロ視点以外の視点で見ればまだまだ未開拓であると、はっきり断言出来ます。

そもそも日本酒の営業活動において、根本的なことを申しますと、

日本でのアルコールの消費シェアを落とし続けてきた失策続きの営業活動を、そっくりそのまま海外で行っても結果は同じだということです。

実際に香港では、あり得ない話ですが、旧態依然の営業しか行われておりません。

いくら香港で十四代や磯自慢が人気があるからといっても、香港の日本酒マーケットの日本酒の教養レベルは散々たるものがあり、一部のブランド銘柄が既に香港に入ってからかなりの日数が経ちますが、それらの存在は一向に日本酒の教育や啓蒙、楽しみ方/楽しませ方について貢献しているとは言えません。

つまり日本酒業界は、日本酒愛好家の創造活動を怠りすぎてきました。

日本酒の歴史、文化、宗教との関わり、公家文化のの食との関わり、武家文化の食との関わりなどの日本酒の背景・バックグラウンドが全く伝わっておらず、

また消費者への楽しませ方、また楽しみ方すらも啓蒙しておりません。

そして蔵元も、スペックは語りますが、テイスティングと直結した酒の魅力をアジア人にわかるように伝える努力もしておりません。

こんなナイナイばかりで、どうして普及できるというのでしょうか? そして日本酒は香港で成熟したといえるのでしょうか?

また商品ラインナップもどれも横並びばかりで、おかげで価格競争となり、蔵元も自分の酒すら値決めにイニシアチブを発揮できない。

ワイン業界で仮に例えるとすると、こんなあり得ない状況となってしまいます。

香港ではワインをコップで飲んでます。しかも一気のみで、味わうということがありません、というか、テイスティングという存在すら知りません。

香港人はワインに格付けがあるということも知らず、みんな一律の安い値段の酒と思っております。

一部ブランドの常軌を逸した値段で取引されているものもありますが、それが本当にその値段に相当するものかどうかもよくわからずに消費しています。

もちろん料理とのマリアージュなども、まともに考えたことすらありません。

そういえばソムリエ達の間では食事とのペアリングにおいては、高い酒(美味しいとは限らない)から始め、次第に安酒へと飲み進め、〆は古酒を飲むことを勧めています。

はたしてワインにどれだけの付加価値があるのか、また多くの種類のワイン同士の差というものもよく理解していません。

ワイン愛好家と称する人たちは残念ながら選び方、買い方、保存方法の基本的な知識すら持ち合わせておりませんので、売るほうも酒の扱いや管理が適当です。

さあ、あなたが、たとえばですが、シャトーマルゴーやペトリュスの営業マンであったらどうでしょう? またはどこにも負けない自信のある素晴らしい造り手であったら?

すでに香港はワイン市場が成熟していると思って断念しますか?

香港には凄い金持ちがゴロゴロしております。あなたは魅力的な富裕層が多い香港をプロフェッショナルな営業マンとして本当にあきらめきれますか?

上記のワインに置き換えてみたらどうなるか!の、作り話でしたが、香港での大方の日本酒事情は大方この程度のものです。

至極真っ当な営業マンなら、非常にやり甲斐のある、開拓し甲斐のあるマーケットだと考えるはずです。

しかも、酒単体の販売と言うよりは、酒をとりまく素晴らしい世界観と共にもっともっと紹介したいと思うはずです。

もし香港で売れない!と思っている蔵元があるならば、輸出入のパートナーを即刻変えることを検討することをオススメします。

大切なのはヴィジョンです。どのようにして販売するのかという戦略です。

香港での目的を共有出来る輸入業者を見つけ、そしてそれをしっかりサポートしてくれる輸出業者とのチームを作るべきです。

JETROや中央会頼りで、ただ蔵元だけの烏合の衆が集まって香港に行ったところで、ただの徒労で終わることでしょう。

これからは蔵元+輸出業者がまずタッグを組み、同じヴィジョンを共有出来る輸入業者を探すことが最善です。これがないと何も始まりません。

自社の強みや背景、特徴をしっかりと打ち出した差別化ができる戦略・戦術をチームで共有すると自ずと勝機は見えてきます。

もしそれでも突破口がなかなか見えてこないという蔵元がいるならば、それは蔵元自身の視野の"狭さ""浅さ"に気づき、もっと勉強することです。

日本の狭い中での情報を鵜呑みにせず、蔵元自身の目でまず現状をリサーチし、香港をもっと知るべきでしょう。

ただ、これから香港では大きな動きが始まろうとしています。

ここ2〜3年で勝負に出れないようでは、香港マーケットに入り込むのは今後ますます難しくなっていくかも知れません。

もし香港で勝機を見つけたいと思うならば、蔵元はもっともっと香港に通い、あらゆる出会いの中から本質を感じ取り、早急に実行に移していくことです。

そして香港のみならずマカオ、シンガポール、インドネシア、ベトナム、タイ、カンボジアなどの近隣諸国にも是非足を運び、

アジア全体の流れも同時に把握されることをオススメ致します。

P.S. 余談ですが、アジアを知れば知るほど、日本という国がどれだけ世界から"愛されているか"を実感できます。

日本のために汗を流してきた祖先を想い、日本を世界にPRすべき立ち位置にいることを蔵元はもっともっと自覚すべきです。

ここからは脱線します。

ベトナムの方から聞いた話ですが、ベトナム人は韓国を許せない!と殆どの人が思っているそうです。

謝罪しろ!と韓国は日本に対して言う権利が一切ないことを、ベトナム人は皆知っているそうです。

つまり韓国人がベトナム人に対して行った非人道的行為、慰安婦を超える女性に対しての非道な行為の数々を一切謝罪しないで、それよりはるか昔の日韓関係を日本に謝罪させようとする行為に対し、非常に怒りを感じているそうです。

私自身事実は確認しておりませんが、ベトナムの方から直に聞かされた話だったので、もしこれが事実なら、韓国の二枚舌のでたらめ外交を暴くことになりますし、日本では全く報道されていない事なので、ここで紹介させていただきました。

まず、香港のマーケットは既に成熟していて飽和状態にある。という情報が結構蔓延しております。

はたしてそうでしょうか?

答えは全く"NO"です。

もし"YES"という方が近くにおりましたら、その人の国際的なマーケティングセンスと国際戦略・戦術に関して全くの素人と断言しても過言ではありません。

得に蔵元の方々に伝えたいのは"YES"という方に耳を貸さないことです。

正直言って、香港における日本酒マーケットのポテンシャルはまだまだ未知数です。

特に見る視点がマクロ視点である方の意見には要注意です。

たしかにマクロ的視点で見れば、香港では既に価格競争に入っており、新規参入や2000石以下の小さな蔵にはうまみが無いといえばないかもしれません。

しかしもともと2000石以下の蔵はマクロ視点で商売をしておりません。ここに思考の"落とし穴"があります。

香港以外にも、マカオ、シンガポール、タイ、インドネシア、ベトナム、カンボジアなど、マクロ視点以外の視点で見ればまだまだ未開拓であると、はっきり断言出来ます。

そもそも日本酒の営業活動において、根本的なことを申しますと、

日本でのアルコールの消費シェアを落とし続けてきた失策続きの営業活動を、そっくりそのまま海外で行っても結果は同じだということです。

実際に香港では、あり得ない話ですが、旧態依然の営業しか行われておりません。

いくら香港で十四代や磯自慢が人気があるからといっても、香港の日本酒マーケットの日本酒の教養レベルは散々たるものがあり、一部のブランド銘柄が既に香港に入ってからかなりの日数が経ちますが、それらの存在は一向に日本酒の教育や啓蒙、楽しみ方/楽しませ方について貢献しているとは言えません。

つまり日本酒業界は、日本酒愛好家の創造活動を怠りすぎてきました。

日本酒の歴史、文化、宗教との関わり、公家文化のの食との関わり、武家文化の食との関わりなどの日本酒の背景・バックグラウンドが全く伝わっておらず、

また消費者への楽しませ方、また楽しみ方すらも啓蒙しておりません。

そして蔵元も、スペックは語りますが、テイスティングと直結した酒の魅力をアジア人にわかるように伝える努力もしておりません。

こんなナイナイばかりで、どうして普及できるというのでしょうか? そして日本酒は香港で成熟したといえるのでしょうか?

また商品ラインナップもどれも横並びばかりで、おかげで価格競争となり、蔵元も自分の酒すら値決めにイニシアチブを発揮できない。

ワイン業界で仮に例えるとすると、こんなあり得ない状況となってしまいます。

香港ではワインをコップで飲んでます。しかも一気のみで、味わうということがありません、というか、テイスティングという存在すら知りません。

香港人はワインに格付けがあるということも知らず、みんな一律の安い値段の酒と思っております。

一部ブランドの常軌を逸した値段で取引されているものもありますが、それが本当にその値段に相当するものかどうかもよくわからずに消費しています。

もちろん料理とのマリアージュなども、まともに考えたことすらありません。

そういえばソムリエ達の間では食事とのペアリングにおいては、高い酒(美味しいとは限らない)から始め、次第に安酒へと飲み進め、〆は古酒を飲むことを勧めています。

はたしてワインにどれだけの付加価値があるのか、また多くの種類のワイン同士の差というものもよく理解していません。

ワイン愛好家と称する人たちは残念ながら選び方、買い方、保存方法の基本的な知識すら持ち合わせておりませんので、売るほうも酒の扱いや管理が適当です。

さあ、あなたが、たとえばですが、シャトーマルゴーやペトリュスの営業マンであったらどうでしょう? またはどこにも負けない自信のある素晴らしい造り手であったら?

すでに香港はワイン市場が成熟していると思って断念しますか?

香港には凄い金持ちがゴロゴロしております。あなたは魅力的な富裕層が多い香港をプロフェッショナルな営業マンとして本当にあきらめきれますか?

上記のワインに置き換えてみたらどうなるか!の、作り話でしたが、香港での大方の日本酒事情は大方この程度のものです。

至極真っ当な営業マンなら、非常にやり甲斐のある、開拓し甲斐のあるマーケットだと考えるはずです。

しかも、酒単体の販売と言うよりは、酒をとりまく素晴らしい世界観と共にもっともっと紹介したいと思うはずです。

もし香港で売れない!と思っている蔵元があるならば、輸出入のパートナーを即刻変えることを検討することをオススメします。

大切なのはヴィジョンです。どのようにして販売するのかという戦略です。

香港での目的を共有出来る輸入業者を見つけ、そしてそれをしっかりサポートしてくれる輸出業者とのチームを作るべきです。

JETROや中央会頼りで、ただ蔵元だけの烏合の衆が集まって香港に行ったところで、ただの徒労で終わることでしょう。

これからは蔵元+輸出業者がまずタッグを組み、同じヴィジョンを共有出来る輸入業者を探すことが最善です。これがないと何も始まりません。

自社の強みや背景、特徴をしっかりと打ち出した差別化ができる戦略・戦術をチームで共有すると自ずと勝機は見えてきます。

もしそれでも突破口がなかなか見えてこないという蔵元がいるならば、それは蔵元自身の視野の"狭さ""浅さ"に気づき、もっと勉強することです。

日本の狭い中での情報を鵜呑みにせず、蔵元自身の目でまず現状をリサーチし、香港をもっと知るべきでしょう。

ただ、これから香港では大きな動きが始まろうとしています。

ここ2〜3年で勝負に出れないようでは、香港マーケットに入り込むのは今後ますます難しくなっていくかも知れません。

もし香港で勝機を見つけたいと思うならば、蔵元はもっともっと香港に通い、あらゆる出会いの中から本質を感じ取り、早急に実行に移していくことです。

そして香港のみならずマカオ、シンガポール、インドネシア、ベトナム、タイ、カンボジアなどの近隣諸国にも是非足を運び、

アジア全体の流れも同時に把握されることをオススメ致します。

P.S. 余談ですが、アジアを知れば知るほど、日本という国がどれだけ世界から"愛されているか"を実感できます。

日本のために汗を流してきた祖先を想い、日本を世界にPRすべき立ち位置にいることを蔵元はもっともっと自覚すべきです。

ここからは脱線します。

ベトナムの方から聞いた話ですが、ベトナム人は韓国を許せない!と殆どの人が思っているそうです。

謝罪しろ!と韓国は日本に対して言う権利が一切ないことを、ベトナム人は皆知っているそうです。

つまり韓国人がベトナム人に対して行った非人道的行為、慰安婦を超える女性に対しての非道な行為の数々を一切謝罪しないで、それよりはるか昔の日韓関係を日本に謝罪させようとする行為に対し、非常に怒りを感じているそうです。

私自身事実は確認しておりませんが、ベトナムの方から直に聞かされた話だったので、もしこれが事実なら、韓国の二枚舌のでたらめ外交を暴くことになりますし、日本では全く報道されていない事なので、ここで紹介させていただきました。

2013年11月07日

国酒の海外戦略 その2

本日朝パリから戻って参りました。

さて、パリでこそ理解し得た"国酒の海外戦略"。

特にガストロノミー大国フランスへの戦略について考えてみましょう。

1)ガストロノミー大国と対峙するための大前提と心構え

相手は世界屈指のプライドを誇るガストロノミー大国です。

世界の共通言語をもし英語というのならば、世界の社交の場での饗応料理といえば間違いなくフランス料理であり、料理界での共通言語、もしくは基本言語こそフランス語であると断言できます。そしてこの事実をを疑うフランス人はまず皆無でしょう。

更に、テイスティング、こと醸造酒に関してですが、テイスティングの手順、知識、表現方法の基本言語も当然フランス語となります。

ということはフランス言語の思考ロジックをある程度は熟知し、押さえておく必要があります。

実は"言語"を会得すると言うことは単に文法を知っていることや、よりネイティブに近くしゃべれる、といったことが重要ではなく、その文化そのものが有する思考回路を手に入れるということを意味します。

では、本題に戻ります。ガストロノミー大国はいわば、食の軍事大国みたいなもので、自分より弱い国に対し高圧的であり、けっして屈することのない強大な力を誇ります。

そういうガストロノミー大国は得てして外国には優しくありません。そもそも日本のような島国とは異なり、外国から来たものを手放しで喜んだりしません。

かれらは前提として自国で全ての食は完結すると考えており、また他国の食は基本的に必要なく、もし他国の食事を食べなければならない状況になると言うことは、それは自国が敗戦し降伏したことを意味し、文化・経済的に戦勝国に統合されてしまった時です。

そんなヨーロッパの歴史の中で現在の国は主権を勝ち取ってきた歴史をそれぞれ持ってきており、だからこそ強い信念や誇りを有しています。

特にフランスガストロノミーに関しては、外国からの侵攻に対して、まるで獅子の如く全力で戦うかのように相手を試します。

ここではB級グルメから小手調べ、というようなことな一切ありません。いきなり真剣勝負の一騎打ちとなります。

そこにはお互いの技術・知識・経験のプライドと国の歴史的背景や国の自然の豊かさという絶対的な存在に裏打ちされた自信を全面に出して打って出ます。

もしそこでフランス人のプライドをもはねのけ、または軽やかにかわし、そして一矢報いるぐらいのパフォーマンスを見せる必要があります。

しかしながら、そこでひるんでいるか、または彼らにとって訳のわからない説明に終始するようでは全く相手にされません。

彼らのプライドを動かす程の説得性を、彼らの感性や味覚でもって驚かせ、そしてさらに彼らの理論で理解できるような矛盾のない"一貫性"のある説明ができれば、かれらは一転して歓迎してくれます。

上記から、蔵元もしくは売り込みに行く営業マンはかなりの覚悟と準備をしておかなければならないということが理解できると思います。

このことは単にフランスにある日本料理店(といってもその95%以上が中国人系かユダヤ系オーナー)に多く売れているからスゴイとか、そういうマスの話ではなく、また単に星付レストランでの気まぐれやファッション、もしくは日本人客へのPRの為にたまたま短期的に導入されているのをスゴイというのではありません。

中長期的にしっかりとした国酒である日本酒が、フランスガストロノミーの中に一つの教養/標準知識として"加われるのか"もしくは"採用されるのか"が一番大切なことであると言えます。

そのために、一貫性のある論理体系を軸に、料理界のあらゆる視点に対応した論理的説明を、輸出する日本酒と合致させて売り込むことが肝であると言えます。

2)フランスに行ったらかならず訪ねるべき日本酒専門店"ISSE”

ISSEの黒田氏とフランスの思考ロジックを基に話し始めると驚くほど日本での自分の味覚の感じ方に異変がおこることを先に述べておく。

やはり味覚というものは、環境はもちろん、対峙する人間の思考と、そして感性/感受性/経験値によってかなり湾曲してしまうのだ。

本当に実に不思議な体験であった。黒田氏とはもちろん日本語で話すわけだが、言葉の背後にある思考はフランス語とフランスでの経験値をもってコミュニケーションを行う。

正直、黒田氏のセレクトした酒は、日本で、日本語の思考で観れば確実に勝山の真逆をいく酒ばかりだ。

ところがどうだ。黒田氏と飲み交わすお酒は、驚くことに黒田氏の人間性、いや彼の個性と一致する。

また黒田氏のフランスでの経験値は私を遙かに上回る物だか、やはり彼のフランスの経験値に同調する私の脳は、思考は彼を仲間であると認識する。

脳が同調し始めると、まるで黒田氏の感性が私の感性そのものになる。この不思議な状態の中で試飲する彼のセレクトされた酒は見事である。

そして思った!これこそが酒販店経営者の到達点なのではないかと!

酒は当たり前であるが蔵元や杜氏の魂が宿る。

ところが黒田氏から薦められた酒の全てには酒の造り手は消え去り、黒田氏の魂が宿っている。

つまり黒田氏がいなければ成立しない酒でありセレクトなのだ。

そしてここフランスにおいて黒田氏の存在と同じくらい、全ての酒がその存在理由を有している!日本では決して発見できなかった、フランス人の嗜好のツボが見えてきた。実に素晴らしい体験だった。

黒田氏という人間の個性の前に出されるその酒は、まるで黒田氏の子供のような酒ばかり。陳列されている酒が皆ピカピカに輝いている。

酒販店オーナーとはかくあるものと、実感した。是非とも次世代を担う若手酒販店経営者の方々には黒田氏に会いに行って頂くことを望みます。

ISSE ; 11, rue St. Augustin 75002 Paris Tel; 01 42 96 26 74

私が訪れた日、黒田氏著の"L'Art du Sake"がスピリッツのサロンにてフランスで出版された酒の本の部にて優秀賞を受賞された、実に御目出度い日であった。

ここであらためて歓待してくださった黒田氏に、ここで感謝の意を表したい。パリにて新たな発見を示して頂き、心より感謝申し上げます。

さて、パリでこそ理解し得た"国酒の海外戦略"。

特にガストロノミー大国フランスへの戦略について考えてみましょう。

1)ガストロノミー大国と対峙するための大前提と心構え

相手は世界屈指のプライドを誇るガストロノミー大国です。

世界の共通言語をもし英語というのならば、世界の社交の場での饗応料理といえば間違いなくフランス料理であり、料理界での共通言語、もしくは基本言語こそフランス語であると断言できます。そしてこの事実をを疑うフランス人はまず皆無でしょう。

更に、テイスティング、こと醸造酒に関してですが、テイスティングの手順、知識、表現方法の基本言語も当然フランス語となります。

ということはフランス言語の思考ロジックをある程度は熟知し、押さえておく必要があります。

実は"言語"を会得すると言うことは単に文法を知っていることや、よりネイティブに近くしゃべれる、といったことが重要ではなく、その文化そのものが有する思考回路を手に入れるということを意味します。

では、本題に戻ります。ガストロノミー大国はいわば、食の軍事大国みたいなもので、自分より弱い国に対し高圧的であり、けっして屈することのない強大な力を誇ります。

そういうガストロノミー大国は得てして外国には優しくありません。そもそも日本のような島国とは異なり、外国から来たものを手放しで喜んだりしません。

かれらは前提として自国で全ての食は完結すると考えており、また他国の食は基本的に必要なく、もし他国の食事を食べなければならない状況になると言うことは、それは自国が敗戦し降伏したことを意味し、文化・経済的に戦勝国に統合されてしまった時です。

そんなヨーロッパの歴史の中で現在の国は主権を勝ち取ってきた歴史をそれぞれ持ってきており、だからこそ強い信念や誇りを有しています。

特にフランスガストロノミーに関しては、外国からの侵攻に対して、まるで獅子の如く全力で戦うかのように相手を試します。

ここではB級グルメから小手調べ、というようなことな一切ありません。いきなり真剣勝負の一騎打ちとなります。

そこにはお互いの技術・知識・経験のプライドと国の歴史的背景や国の自然の豊かさという絶対的な存在に裏打ちされた自信を全面に出して打って出ます。

もしそこでフランス人のプライドをもはねのけ、または軽やかにかわし、そして一矢報いるぐらいのパフォーマンスを見せる必要があります。

しかしながら、そこでひるんでいるか、または彼らにとって訳のわからない説明に終始するようでは全く相手にされません。

彼らのプライドを動かす程の説得性を、彼らの感性や味覚でもって驚かせ、そしてさらに彼らの理論で理解できるような矛盾のない"一貫性"のある説明ができれば、かれらは一転して歓迎してくれます。

上記から、蔵元もしくは売り込みに行く営業マンはかなりの覚悟と準備をしておかなければならないということが理解できると思います。

このことは単にフランスにある日本料理店(といってもその95%以上が中国人系かユダヤ系オーナー)に多く売れているからスゴイとか、そういうマスの話ではなく、また単に星付レストランでの気まぐれやファッション、もしくは日本人客へのPRの為にたまたま短期的に導入されているのをスゴイというのではありません。

中長期的にしっかりとした国酒である日本酒が、フランスガストロノミーの中に一つの教養/標準知識として"加われるのか"もしくは"採用されるのか"が一番大切なことであると言えます。

そのために、一貫性のある論理体系を軸に、料理界のあらゆる視点に対応した論理的説明を、輸出する日本酒と合致させて売り込むことが肝であると言えます。

2)フランスに行ったらかならず訪ねるべき日本酒専門店"ISSE”

ISSEの黒田氏とフランスの思考ロジックを基に話し始めると驚くほど日本での自分の味覚の感じ方に異変がおこることを先に述べておく。

やはり味覚というものは、環境はもちろん、対峙する人間の思考と、そして感性/感受性/経験値によってかなり湾曲してしまうのだ。

本当に実に不思議な体験であった。黒田氏とはもちろん日本語で話すわけだが、言葉の背後にある思考はフランス語とフランスでの経験値をもってコミュニケーションを行う。

正直、黒田氏のセレクトした酒は、日本で、日本語の思考で観れば確実に勝山の真逆をいく酒ばかりだ。

ところがどうだ。黒田氏と飲み交わすお酒は、驚くことに黒田氏の人間性、いや彼の個性と一致する。

また黒田氏のフランスでの経験値は私を遙かに上回る物だか、やはり彼のフランスの経験値に同調する私の脳は、思考は彼を仲間であると認識する。

脳が同調し始めると、まるで黒田氏の感性が私の感性そのものになる。この不思議な状態の中で試飲する彼のセレクトされた酒は見事である。

そして思った!これこそが酒販店経営者の到達点なのではないかと!

酒は当たり前であるが蔵元や杜氏の魂が宿る。

ところが黒田氏から薦められた酒の全てには酒の造り手は消え去り、黒田氏の魂が宿っている。

つまり黒田氏がいなければ成立しない酒でありセレクトなのだ。

そしてここフランスにおいて黒田氏の存在と同じくらい、全ての酒がその存在理由を有している!日本では決して発見できなかった、フランス人の嗜好のツボが見えてきた。実に素晴らしい体験だった。

黒田氏という人間の個性の前に出されるその酒は、まるで黒田氏の子供のような酒ばかり。陳列されている酒が皆ピカピカに輝いている。

酒販店オーナーとはかくあるものと、実感した。是非とも次世代を担う若手酒販店経営者の方々には黒田氏に会いに行って頂くことを望みます。

ISSE ; 11, rue St. Augustin 75002 Paris Tel; 01 42 96 26 74

私が訪れた日、黒田氏著の"L'Art du Sake"がスピリッツのサロンにてフランスで出版された酒の本の部にて優秀賞を受賞された、実に御目出度い日であった。

ここであらためて歓待してくださった黒田氏に、ここで感謝の意を表したい。パリにて新たな発見を示して頂き、心より感謝申し上げます。

2013年11月04日

國酒の海外戦略考 その1

パリにて、日本酒の海外展開の今後について考える。

以下は世界のマーケットを目指す蔵元や売り込もうと販売のプロフェッショナルに対しての意見として書いてあります。

まず、売り先。

今回のSalon du Chocolatや、6月のSalon du Sakeに参加し、

また、日本は勿論、香港、シンガポール、パリでの多数のシェフ、ソムリエ、バーテンダーとの会話の中で、

今後の日本酒の売り先について以下の展望が見えてきた。

有望な先の順として;

・スイーツ/パティシエ

・高級レストラン/シェフとソムリエ、そしてレストランのバーテンダー

・富裕層またはワインコレクター

共通して言えるのは、自分の提供している技術とサービスに絶対の自信のある先。

そして、自分を感動させてくれるなら、お金を払いたい、という顧客。

次ぎに、売るための心得というか、心構えも見えてきました。

上記の売り先の対象先はみな自信家です。自分の経験、技量、知識、どれをとっても申し分のない素晴らしい才能の持ち主の方々です。

そのような方々を目の前にし、自分の製品に対して絶対とも言える「造り手の矜持」がなければなりません。

世界中に顧客を持っている上記の対象先の方々は、世界中のこだわりの顧客を日々相手にしています。

当然あらゆる角度からの評価・批評にさらされております。だからこそ彼らに対してはあらゆる角度からも絶対的な説得力のある商品プレゼン能力が不可欠となります。

3つ目が世界のあらゆるルールや、論理に則って商品説明ができるか?です。

最近感じているのですが、語学センスがとても重要となってきています。

語学と言っても巷に溢れている"ネイティブ・スピーカー"のように話そう、というのではありません。

たとえば英語。英語と言っても本場ブリティッシュ・イングリッシュとアメリカン・イングリッシュでは、

会話や笑いのポイントやセンスに、まるで大阪人と東京人(?)との会話以上の違和感があり、

実際のビジネスコミュニケーションにおいて、相互理解の点で難しさがあります。

またシンガポールのシングリッシュ、オーストラリアの英語、カナダの英語など、単語事態の意味が違っていたり、発音がまったく違っていたり、

上記の英国と米国では同じ意味の言葉のスペルの最後が違っていたりなど、例を挙げたらきりがありません。

また当然同じラテン語系でも英語とヨーロッパの大陸系、つまりフランス語、イタリア語、スペイン語には頭の中での理解するロジックが大きく異なります。

例えばですが、料理用語。特にフランス語の語彙の豊富さは圧倒的です。

一方英語での料理的味覚的表現にはフランス語を知っていると、表現にかなりの限界があることを感じます。

英語圏同士、また同じラテン語圏同士でさえ意味が通じにくいし、直訳が出来ていないという状況を考えると、日本語から各国の言葉に"直訳"は出来ないという結果が導き出されます。

更に言うと、日本語の文章表現の"直訳"は存在しない、とも言えます。

ならば、その国の言葉の似た表現や似た言葉を、その国のロジックに合致するように組み合わせ、しっくり理解できるように再構成しなくてはなりません。

ということは、実は日本酒の説明が、日本人がわかっているような理解を、日本国外の人々はほとんど理解されていないことになります。

実際、あらゆるシーンで意味が通じていなかったり、造り手が全く意図していない異なった言葉で表現されていることに出会うことがかなりの確率で行われています。

たとえば「フルーティー」という表現。けっこう皆さん、造り手さんもよく頻繁に使いますよね。

でもフランス人のソムリエのロジックからすると、非常に違和感のある説明となってしまいます。突っ込みどころ満載の表現となってしまいます。

文章で説明すると非常にややこしいのでここでは割愛させて頂きます。

4つ目。これがもっとも重要です。

よく日本酒の飲み手や日本酒通を語っている人々がいろいろなことを述べております。

酒は嗜好品なので、自由に楽しく語り合えばいいと思っております。

大抵の日本酒通は、日本酒はどんな料理にも、なんでも合うことを知っております。

ところが、果たしてそんなに簡単なことでしょうか?そして本当にその通りでしょうか?

答えは"NO"です。以下二つの理由でNOです。

1つ目は日本人の悪いクセで、自分たちはわかっている。と思っていることは大抵外国の人には通用しないと言うことを理解していないことです。

世界はそんなに日本人の味覚に同情などしません。納得いく説明をかならず求めてきます。

そんなときに「そんなのわかるだろ?」なんて言葉は一切通用しません。

相手の国の味覚の文化・歴史・調理法・表現方法・食材等、熟知していることが前提で、はじめて外国人に説明が可能となってきます。

2つ目は、日本酒はなんでも合う、といいますが、造り手から言わせるとそうではありません。

正確に言いますと、あらゆる料理と食のシーンを想定して酒質設計する。だからその料理にあってくるのです。

料理や食材の味の幅、厚味、ボリュームに合わせ、酒が料理に勝つ、負ける、または合致する。その料理のどの甘味?旨味?酸味?といったどの味わいを増幅させるのか、まとまるようにするのか、馴染むようにするのかなど、全て酒質設計の段階で念頭に入れておかねばならないことなのです。

ただ、伝統的な製法で仕込んだからどんな料理にも合うなんて、正直幻想です。

たまたま仕込んだものが、特定のいくつかの料理にたまたま合った、という結果的にそうなるというなら理解できますが、

はじめからあらゆる料理に合うという日本酒の幻想は、世界中のプロ相手に通用するわけがありません。

なので、「日本酒だから」とは外国マーケットには全くの的外れな表現としか、正直言いようがありません。

ワインは葡萄の葡萄の出来が酒質や品質を左右しますが、日本酒は全くの逆。つまり原材料の出来よりも醸造技術が優先する酒なのです。

技術が最優先である以上、ある意味、腕とセンスがものを言う料理人と同じスタンスであると言うことを自覚しなければなりません。

ここをしっかり押さえておかないと、外国人にとっては、特にプロの外国人にとってはトンチンカンな説明で終始してしまう事態に陥ってしまいます。

結論

今の日本酒の世界進出に関して、よく何処何処の都市は既に飽和状態である云々という方や表現をたまに耳にしますが、

私の意見はまだまだこれから。まだ始まったばかりです。

ですので上記の表現を言う方がいましたら、それは量販的な視点で、チープな安い商品を大量に売るだけの意見です。

ところが、真に"國酒"としての海外での認知度、教育という視点。また彼らの文化に根付くという視点では殆どの国が全くの"未開拓"状態であると断言できます。

ですので是非、マーケットをしっかりと見据えた酒造りを行い、決して相手に屈しない造り手のプライド、そして説得させるための語学センスを持ち合わせていれば必ず光明が見えてくることでしょう。

つまり、1つ目の売り先に挙げた高級レストランや富裕層に対しては、こちらもプロである以上、最高の商品をプレゼンし、同時に日本の文化・歴史的側面や日本の大いなる自然の恵み(日本酒のテロワール)についても言及する必要があります。

一方、物価の関係上、安い商品しか売れない未開の地や発展途上の国々関しては、量販的なアプローチと、長い意味でマーケット層の構築を考えているならば上記のアプローチを合わせて行うことをオススメ致します。

以下は世界のマーケットを目指す蔵元や売り込もうと販売のプロフェッショナルに対しての意見として書いてあります。

まず、売り先。

今回のSalon du Chocolatや、6月のSalon du Sakeに参加し、

また、日本は勿論、香港、シンガポール、パリでの多数のシェフ、ソムリエ、バーテンダーとの会話の中で、

今後の日本酒の売り先について以下の展望が見えてきた。

有望な先の順として;

・スイーツ/パティシエ

・高級レストラン/シェフとソムリエ、そしてレストランのバーテンダー

・富裕層またはワインコレクター

共通して言えるのは、自分の提供している技術とサービスに絶対の自信のある先。

そして、自分を感動させてくれるなら、お金を払いたい、という顧客。

次ぎに、売るための心得というか、心構えも見えてきました。

上記の売り先の対象先はみな自信家です。自分の経験、技量、知識、どれをとっても申し分のない素晴らしい才能の持ち主の方々です。

そのような方々を目の前にし、自分の製品に対して絶対とも言える「造り手の矜持」がなければなりません。

世界中に顧客を持っている上記の対象先の方々は、世界中のこだわりの顧客を日々相手にしています。

当然あらゆる角度からの評価・批評にさらされております。だからこそ彼らに対してはあらゆる角度からも絶対的な説得力のある商品プレゼン能力が不可欠となります。

3つ目が世界のあらゆるルールや、論理に則って商品説明ができるか?です。

最近感じているのですが、語学センスがとても重要となってきています。

語学と言っても巷に溢れている"ネイティブ・スピーカー"のように話そう、というのではありません。

たとえば英語。英語と言っても本場ブリティッシュ・イングリッシュとアメリカン・イングリッシュでは、

会話や笑いのポイントやセンスに、まるで大阪人と東京人(?)との会話以上の違和感があり、

実際のビジネスコミュニケーションにおいて、相互理解の点で難しさがあります。

またシンガポールのシングリッシュ、オーストラリアの英語、カナダの英語など、単語事態の意味が違っていたり、発音がまったく違っていたり、

上記の英国と米国では同じ意味の言葉のスペルの最後が違っていたりなど、例を挙げたらきりがありません。

また当然同じラテン語系でも英語とヨーロッパの大陸系、つまりフランス語、イタリア語、スペイン語には頭の中での理解するロジックが大きく異なります。

例えばですが、料理用語。特にフランス語の語彙の豊富さは圧倒的です。

一方英語での料理的味覚的表現にはフランス語を知っていると、表現にかなりの限界があることを感じます。

英語圏同士、また同じラテン語圏同士でさえ意味が通じにくいし、直訳が出来ていないという状況を考えると、日本語から各国の言葉に"直訳"は出来ないという結果が導き出されます。

更に言うと、日本語の文章表現の"直訳"は存在しない、とも言えます。

ならば、その国の言葉の似た表現や似た言葉を、その国のロジックに合致するように組み合わせ、しっくり理解できるように再構成しなくてはなりません。

ということは、実は日本酒の説明が、日本人がわかっているような理解を、日本国外の人々はほとんど理解されていないことになります。

実際、あらゆるシーンで意味が通じていなかったり、造り手が全く意図していない異なった言葉で表現されていることに出会うことがかなりの確率で行われています。

たとえば「フルーティー」という表現。けっこう皆さん、造り手さんもよく頻繁に使いますよね。

でもフランス人のソムリエのロジックからすると、非常に違和感のある説明となってしまいます。突っ込みどころ満載の表現となってしまいます。

文章で説明すると非常にややこしいのでここでは割愛させて頂きます。

4つ目。これがもっとも重要です。

よく日本酒の飲み手や日本酒通を語っている人々がいろいろなことを述べております。

酒は嗜好品なので、自由に楽しく語り合えばいいと思っております。

大抵の日本酒通は、日本酒はどんな料理にも、なんでも合うことを知っております。

ところが、果たしてそんなに簡単なことでしょうか?そして本当にその通りでしょうか?

答えは"NO"です。以下二つの理由でNOです。

1つ目は日本人の悪いクセで、自分たちはわかっている。と思っていることは大抵外国の人には通用しないと言うことを理解していないことです。

世界はそんなに日本人の味覚に同情などしません。納得いく説明をかならず求めてきます。

そんなときに「そんなのわかるだろ?」なんて言葉は一切通用しません。

相手の国の味覚の文化・歴史・調理法・表現方法・食材等、熟知していることが前提で、はじめて外国人に説明が可能となってきます。

2つ目は、日本酒はなんでも合う、といいますが、造り手から言わせるとそうではありません。

正確に言いますと、あらゆる料理と食のシーンを想定して酒質設計する。だからその料理にあってくるのです。

料理や食材の味の幅、厚味、ボリュームに合わせ、酒が料理に勝つ、負ける、または合致する。その料理のどの甘味?旨味?酸味?といったどの味わいを増幅させるのか、まとまるようにするのか、馴染むようにするのかなど、全て酒質設計の段階で念頭に入れておかねばならないことなのです。

ただ、伝統的な製法で仕込んだからどんな料理にも合うなんて、正直幻想です。

たまたま仕込んだものが、特定のいくつかの料理にたまたま合った、という結果的にそうなるというなら理解できますが、

はじめからあらゆる料理に合うという日本酒の幻想は、世界中のプロ相手に通用するわけがありません。

なので、「日本酒だから」とは外国マーケットには全くの的外れな表現としか、正直言いようがありません。

ワインは葡萄の葡萄の出来が酒質や品質を左右しますが、日本酒は全くの逆。つまり原材料の出来よりも醸造技術が優先する酒なのです。

技術が最優先である以上、ある意味、腕とセンスがものを言う料理人と同じスタンスであると言うことを自覚しなければなりません。

ここをしっかり押さえておかないと、外国人にとっては、特にプロの外国人にとってはトンチンカンな説明で終始してしまう事態に陥ってしまいます。

結論

今の日本酒の世界進出に関して、よく何処何処の都市は既に飽和状態である云々という方や表現をたまに耳にしますが、

私の意見はまだまだこれから。まだ始まったばかりです。

ですので上記の表現を言う方がいましたら、それは量販的な視点で、チープな安い商品を大量に売るだけの意見です。

ところが、真に"國酒"としての海外での認知度、教育という視点。また彼らの文化に根付くという視点では殆どの国が全くの"未開拓"状態であると断言できます。

ですので是非、マーケットをしっかりと見据えた酒造りを行い、決して相手に屈しない造り手のプライド、そして説得させるための語学センスを持ち合わせていれば必ず光明が見えてくることでしょう。

つまり、1つ目の売り先に挙げた高級レストランや富裕層に対しては、こちらもプロである以上、最高の商品をプレゼンし、同時に日本の文化・歴史的側面や日本の大いなる自然の恵み(日本酒のテロワール)についても言及する必要があります。

一方、物価の関係上、安い商品しか売れない未開の地や発展途上の国々関しては、量販的なアプローチと、長い意味でマーケット層の構築を考えているならば上記のアプローチを合わせて行うことをオススメ致します。